Causerie avec les Compagnons du Devoir (Maison de Pantin) - le jeudi 15avril 2021

Introduction

Je remercie Pierre Noé de m’avoir invité à m’adresser à vous

sur un sujet qui me semble particulièrement important. J’ai publié récemment un

article intitulé « Panne de transmission » et comme vous le savez on peut

rouler avec une panne de climatisation, mais pas avec une panne de

transmission. Or il me semble bien qu’un des défis les plus importants que nous

ayons à affronter aujourd’hui soit le défi de la transmission : comment

les générations peuvent-elles continuer à se transmettre tout ce qui doit être

transmis ?

Pourquoi est-ce si important ?

Il y a de nombreux usages du mot transmission. Le moteur

transmet son énergie aux roues pour faire avancer le véhicule. Le courrier

transmet des informations et l’officier transmet les ordres de ses supérieurs

aux hommes du rang. Laissant tomber ici les usages du mot en mécanique et en

théorie des communications, je vais me concentrer sur une utilisation

particulière du mot « transmission » quand il s’agit de faire passer quelque

chose d’une génération à l’autre.

On peut définir l’homme par beaucoup de choses :

l’homme est l’animal qui parle (les hommes échangent des paroles porteuses de

sens et pas seulement des signaux à efficacité immédiate) ; l’homme est

l’animal qui fabrique des outils ; l’homme est l’animal qui a conscience de la

mort et pratique, sous des formes diverses, le culte des morts ; etc. Ma

proposition ici est celle-ci : la transmission entre les générations est la

marque la plus évidente de l’entrée de l’homme dans un ordre qui lui est

spécifique et qui le sépare définitivement des autres animaux, même s’il reste

évidemment un animal ! En effet, d’une génération à l’autre nous transmettons

l’essentiel de ce qui fait notre vie, de ce qui fait que nous menons une vie

proprement humaine.

Nous transmettons notre humanité

Avant toute chose, nous transmettons notre humanité, de la

même manière que les autres espèces vivantes transmettent leurs

caractéristiques naturelles ! Quand on fait des enfants, on transmet ses gènes !

Mais pour les humains, il y a quelques grandes caractéristiques qui séparent

l’homme de ses voisins de genre, les grands primates, comme les gorilles, les

chimpanzés, les bonobos ou, un peu plus loin, les orangs-outangs. Ces

caractéristiques sont connues : la station verticale et la marche ou la

course sur deux jambes, une bonne vue bilatérale et un gros cerveau comportant

de très nombreuses circonvolutions avec le développement d’un gros néocortex

dédié aux fonctions intelligentes, la parole, les aptitudes techniques, la

réflexion. Tout cela a l’air banal, mais transmettre la vie est, pour les

humains, quelque chose d’assez compliqué, car s’y implique toute une dimension

sociale et culturelle dont nous allons parler. Un enfant n’apprendra à marcher

que si on l’aide et s’il trouve des modèles à imiter. Il n’apprendra à parler

qu’en entendant parler, bref, il ne devient humain qu’avec les autres humains.

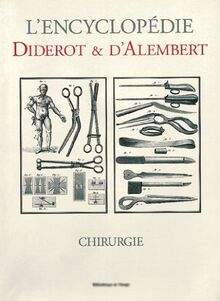

Nous transmettons des techniques

Si nous nous tournons vers le passé de l’humanité, par quoi

reconnaissons-nous la présence de l’homme quand nous étudions les documents

archéologiques ? Par des outils, faits de pierres et d’os. Nous avons des

fossiles humains, des fossiles d’hommes archaïques qui diffèrent de nous par

bien des aspects. Leur boîte crânienne est bien plus petite, trois fois plus

petite que la nôtre pour homo habilis qui a vécu entre 3,5 et 2,3 millions

d’années avant nous. Après lui, nous avons homo erectus, et bien

d’autres. Mais grâce aux progrès des fouilles et à la génétique, et en

exploitant l’analyse du génome, nous en avons appris beaucoup plus sur eux.

Nous avons appris qu’ils possédaient quelques-unes des conditions biologiques

de la parole : la présence dans le cerveau de l’aire de Broca, la partie

du cerveau dédiée aux fonctions langagières, le gène Foxp2 et quelques

autres choses encore. Nous avons appris également que nos très lointains

ancêtres n’avaient pas de fourrure naturelle — on a parfois désigné l’homme

comme « le singe nu ». Et surtout nous savons qu’il fabriquait des outils, des

grattoirs, des sortes de couteaux, etc. C’est d’ailleurs pour cette raison

qu’on parle d’homo habilis, l’homme habile. D’autres espèces du genre

homo sont venues ensuite, qui ont appris à utiliser le feu, à le maîtriser puis

à l’allumer, mais toutes ces espèces d’hommes se sont caractérisées par des

innovations techniques, maintenues et perfectionnées dans le temps, car

transmises aux générations suivantes.

On peut certes dire que les animaux ont des techniques :

les abeilles construisent les alvéoles de la ruche, les araignées tissent des

toiles, les hirondelles bâtissent leurs nids ; mais toutes ces techniques sont

purement instinctives, ne demandent aucun plan et surtout n’évoluent pas :

les nids d’hirondelles d’aujourd’hui sont rigoureusement identiques à ce qu’ils

étaient voilà mille ans ou dix mille ans ! Certains grands singes, nos cousins

les plus proches dans la lignée évolutive, sont capables de transformer une

branche d’arbre en outil, si l’occasion se présente, mais cette branche est

oubliée dès que son usage n’est plus nécessaire. Et aucun chimpanzé n’apprendra

à ses petits la taille des branches pour en faire des outils à attraper les

fruits.

Ce qui caractérise les techniques humaines tient en deux

choses :

-

Les hommes fabriquent des outils à fabriquer des

outils. Les hirondelles ou les abeilles n’ont pas d’autre outil que leur corps.

L’homme, lui, fabrique des outils pour tailler la pierre, car il est évidemment

impossible de tailler la pierre à mains nues !

-

Les hommes inventent des outils et transmettent

à leurs enfants les techniques qu’ils ont inventées. Et les générations suivantes

peuvent à leur tour améliorer ces inventions et en inventer d’autres.

Arrivé à un certain stade, ce processus connaît une

véritable explosion d’innovations. Le néolithique voit un perfectionnement

considérable des armes de chasse (le propulseur par exemple), la sophistication

des habitats (cabanes, maisons de pierres), puis l’invention de l’élevage et de

l’agriculture, etc. Cette explosion a environ 12 000 ans. Mais elle

procède de tout ce qui avait été inventé et de tous les savoirs accumulés

auparavant.

Tout cela n’est possible que parce que ces savoirs, ces

inventions, ces techniques sont transmis. Et pour la transmission, l’homme a un

avantage considérable : la parole qui permet de parler de ce qui n’est pas

là, de ce qui n’est plus, de ce qui est ailleurs ou de ce qui n’existe pas

encore. C’est encore la parole qui permet de donner des instructions complexes

avec une dépense d’énergie minimale. Que nous puissions nommer non seulement

les matières à travailler, mais aussi tous les outils indispensables, voilà

déjà un apprentissage fondamental : « prends le poinçon, coupe avec le

ciseau, pose un œillet, etc. ». L’apprentissage implique un vocabulaire, un

lexique, et celui des métiers est particulièrement riche ! Nous sommes à peu

près certains que nos frères néandertaliens, une espèce d’humains aujourd’hui

disparue, devaient eux aussi avoir un vocabulaire précis pour décrire les

objets dont ils avaient besoin et les outils à utiliser. Ils devaient savoir

choisir le bon bloc de pierre, pour ensuite le débiter de manière à obtenir des

éclats qui servaient à confectionner des bifaces. On sait aujourd’hui que notre

Néandertal savait débiter environ 2 mètres de tranchant par kilo de pierre

— contre 0,4 pour leurs ancêtres, l’homme de Heidelberg. On sait aussi que les

hommes de Néandertal maîtrisaient certaines techniques de fabrication des

outils à la base d’os — on a trouvé les outils qui devaient servir à assouplir

le cuir. Mais toutes ces techniques demandaient un apprentissage qui ne pouvait

pas se faire seulement par imitation.

Nous transmettons des paroles

Pendant très longtemps, la transmission par la parole se

heurtait au fait que « les paroles s’envolent ». Celui qui sait quelque chose

emporte son savoir dans la tombe ! Sauf s’il l’a communiqué par la parole et si

ceux qui l’ont entendu l’ont mémorisé et répété à leur tour. On faisait encore

quelque chose de ce genre à la campagne avant l’arrivée de la télévision. Les

soirées d’hiver étaient longues et on se réunissait en famille, avec des

voisins pour des veillées où, tout en s’activant à des choses utiles (éplucher

des marrons, coudre, etc.), on se racontait les histoires du village, les

histoires de famille et ainsi toute une mémoire se transmettait par la voie

orale.

Mais, la mémoire est faillible et ce qui se transmet par la

parole peut assez facilement se perdre ou se déformer. Environ 5 000 ans

avant notre époque, les humains ont inventé un outil de transmission

remarquable, l’écrit. L’écrit est sans doute né, d’abord, des besoins

d’administration des grandes cités, qui commencent à surgir au Proche-Orient. La

parole est plus pratique et plus économique que les gestes, les dessins, les

mimiques, et plus précise aussi puisqu’elle exige le développement de concepts,

mais l’écrit est le moyen le plus économique de transmettre la parole. Du même

coup, le pouvoir de la parole peut être décuplé. Le livre devient

progressivement le symbole de l’autorité — avec ce que l’on appelle les « religions

du livre ». C’est par le livre encore que la philosophie s’est développée et a

franchi les siècles, ce qui nous permet de lire Platon (IVe siècle av.

J.-C.) presque comme s’il était un de nos contemporains. Et ici la grande

révolution, c’est l’imprimerie qui va rendre le livre accessible à tous. Née

dans le monde protestant, l’imprimerie va rendre possible l’alphabétisation

généralisée et permet à tous les chrétiens d’avoir directement accès au texte

de l’Ancien et du Nouveau Testament sans être obligés de passer par l’intermédiaire

du prêtre. La transmission est bien passée à la vitesse supérieure.

Arrêtons-nous juste un instant sur cette question. La grande

avancée d’internet est de rendre encore plus facilement accessible l’écrit. En

ce sens, cette nouvelle technique contribue à la transmission. Mais, en ce

qu’elle favorise la circulation des images et des vidéos, la communication par

internet vise à éliminer le texte. Ainsi, si la vidéo peut être un auxiliaire

de la diffusion de la pensée, elle ne saurait remplacer l’écrit ! L’effet

pervers est qu’elle nous rend paresseux et occupe le temps que nous pourrions

consacrer à la lecture ou à la conversation directe, « en présence », et donc

fait reculer la sociabilité autant que la transmission véritable.

Nous transmettons un imaginaire

Dans un groupe d’humains, quelle que soit sa taille, il y a

quelque chose qui unit tous les membres du groupe, un lot d’idées et d’images

qui forment une communauté. Les récits fabuleux, mythiques ou religieux, les

contes et les chants, tout cela constitue un imaginaire commun. Tous les jeunes

Grecs apprenaient la vie dans les deux grandes épopées attribuées à Homère,

l’Iliade et l’Odyssée. Cet imaginaire peut s’enrichir ou s’appauvrir, mais

c’est à chaque génération de le transmettre à ceux qui viennent après. L’idée

même de la transmission, nous la voyons dans cette sculpture du grand artiste

italien Gian Lorenzo Bernini (Le Bernin en français, 1598-1680) inspirée d’un

passage de l’Énéide de Virgile. L’Énéide raconte ce qui se passe après

la chute de Troie et la défaite des Troyens vaincus après dix ans de siège et

grâce à la ruse d’Ulysse (le fameux cheval de Troie). Elle est comme une suite

de l’Iliade et l’Odyssée qui narre les épreuves qu’a subies le prince troyen Énée,

fils d’Anchise et de la déesse Vénus. Il finira par s’installer en Italie et

passe pour l’ancêtre du peuple romain. La sculpture de Bernini représente Énée

fuyant Troie en feu. Sur son dos, il porte son père Anchise et tient par la

main son fils Ascagne. C’est là une sorte de résumé de la condition de chaque

homme : porter son père sur son dos, c’est le destin de l’homme qui ne

doit pas seulement assumer la charge de la vieillesse de ses parents, mais

aussi leur héritage, pour le meilleur et pour le pire. Le poids des générations

mortes pèse sur les épaules des vivants, disait Marx. Mais il faut encore

surveiller ses enfants et les tenir par la main pour qu’ils ne s’égarent pas,

pour qu’ils prennent le bon chemin. Ainsi, loin d’être un atome isolé, comme

dans les fictions du contrat social, l’homme est d’abord un maillon entre les

générations. C’est pour cette raison qu’il est un animal historique autant que

social. Double rapport donc, vers l’avant et vers l’après, vers le passé et

vers l’avenir.

L’origine de la difficulté

La transmission est non seulement ce qui nous caractérise en

tant qu’humains, mais elle est aussi le problème majeur auquel nous sommes

confrontés. Les animaux se contentent de vivre (boire, manger, dormir…) et de

se reproduire. Les humains ne peuvent se laisser aller au flux de la vie. Ils

doivent « instituer la vie » et pour cela il y a trois dimensions :

1)

Au présent : nous ne vivons que dans et par

des institutions, régies par des lois. Elles sont bonnes ou mauvaises, mais peu

importe, il nous faut des institutions. Là où les animaux ont l’instinct pour

les guider, nous avons des lois, des écoles, un système judiciaire, des

représentants politiques, et aussi des règles de droit, propriété, rapports

sociaux, etc. Toutes ces institutions n’existent que parce que nous donnons foi

à des paroles. « On lie les bœufs par les cornes et les hommes par les paroles »

disait un éminent juriste du XVIIe siècle !

2)

Vers le passé : nous ne nous sommes pas

faits tout seuls ! Seul le mythe américain peut faire croire que chacun est un

« self made man » ! Personne ne se fait seul : nous avons été engendrés

par nos parents qui, eux-mêmes, ont été engendrés par leurs parents. Nous nous

inscrivons ainsi dans une généalogie. Le philosophe Auguste Comte disait que la

société n’est pas composée que des vivants, mais qu’elle englobe aussi les

morts. Et, à ces morts, nous devons beaucoup de choses, nous sommes endettés

vis-à-vis d’eux. Ils nous ont laissé le pays et le monde dans lequel nous

vivons. Nous devons aux générations passées les routes, les voies ferrées, les

bâtiments, les écoles, les professeurs qui nous ont enseignés, etc. Le discours

commun de nos jours et qui a sans doute pas mal d’arrière-pensées, dit « Les “boomers”,

quelle dette allez-vous laisser aux générations futures ! » Mais non, ce sont

les générations futures qui sont endettées vis-à-vis de la génération précédente

qui a construit le réseau internet, les autoroutes, les TGV, les progrès

considérables de la médecine, et tant de choses encore. Mais plus encore, nous

devons aux générations qui sont venues avant nous notre langue, notre culture,

et finalement l’ensemble des rapports sociaux.

3)

Vers l’avenir : nous avons le devoir de

transmettre, en essayant de l’améliorer, ce que nous avons reçu. Nous devons

conserver le monde et non le saccager. Et donc nous devons également permettre

aux « nouveaux » d’entrer pleinement dans ce monde et de pouvoir exercer

pleinement leur liberté au moment où ils en seront capables. Tout le problème

de l’éducation est là. J’y reviens.

Ces trois dimensions de notre vie sont étroitement

solidaires. On ne peut comprendre le présent qu’en n’oubliant jamais le passé

et en s’efforçant de connaitre l’histoire et d’en garder vivantes les leçons.

On ne peut préparer l’avenir que dans le présent, mais ce que nous devons faire

dans le présent doit toujours prendre en compte l’avenir.

La question de l’éducation comme question centrale

La question de l’éducation est bien la question la plus

centrale de la transmission, même si on ne peut se limiter à cela. Éduquer,

cela a plusieurs sens : éduquer, c’est la même racine « duc » que celle

que l’on trouve dans conduire, conducteur. Un éducateur, c’est donc quelqu’un

qui conduit. On parle aussi de « pédagogue », mot qui vient du grec et désigne

celui qui conduit les enfants. Pourquoi faut-il éduquer les plus jeunes ? Tout

simplement parce que rien n’est instinctif chez les humains et qu’ils doivent

tout apprendre : marcher, parler, vivre avec les autres. Et cette

éducation est nécessairement celle que donnent les plus vieux.

Au cours des dernières décennies, on a raconté beaucoup de

calembredaines au sujet de l’éducation. On a dit qu’il fallait laisser les

enfants faire eux-mêmes leur expérience et que l’autorité des adultes était

tout à la fois néfaste et illégitime. On a dit que l’élève devait être au

centre du système scolaire et qu’il devait construire lui-même son propre

savoir, les maîtres, désormais dépourvus de toute autorité, devaient se

contenter d’être des accompagnateurs, les « techniciens de ressources » a-t-on

même dit, pendant que les élèves devenant des « apprenants », étaient promus au

rang des maîtres. Je n’ai pas le temps de faire le tour de toutes les

extravagances auxquelles la recherche dans les prétendues « sciences de

l’éducation » s’est laissé entraîner. Je ne peux pas non plus faire le tour de

toutes les réformes nocives où au nom de la garantie de la « réussite pour tous »,

on a abandonné chaque jour un peu plus les exigences du savoir.

Ceux qui apprennent un métier, comme vous, savent

parfaitement que l’à-peu-près, le je-m’en-foutisme et l’absence d’efforts ne

mènent à rien. Celui qui apprend à travailler le bois sait que la matière ne

pardonne pas : si la mortaise n’a pas été bien faite, précisément,

régulièrement, selon les dimensions exactes, le meuble ne pourra jamais être

assemblé ou s’écroulera à la première occasion. Nous avons, en France, un gros

problème avec les soudures. Comme vous le savez certainement, la nouvelle

centrale nucléaire EPR qui est en construction à Flamanville a pris des retards

considérables. Initialement, la centrale devait être mise en service en 2012…

de retard en retard, nous voilà maintenant à 2024 ! Or l’un des problèmes

majeurs rencontrés a été celui de la qualité des cuves, c’est-à-dire de la

qualité des soudures. Pourquoi ce problème de qualité ? Parce que les

savoir-faire se sont largement perdus et que l’on a du mal à trouver des

soudeurs ultra qualifiés pour ce genre de travaux. À l’école, on tolère

maintenant des fautes d’orthographe énormes, on admet qu’un élève ne sache plus

faire « 4 + 3 » sans utiliser sa calculette. Tout cela ne semble pas très grave !

Mais dans la vie, les fautes de soudure et les erreurs de calcul de résistance

des matériaux ne pardonnent pas !

La première chose que doit apprendre l’école, avant tout

savoir particulier, c’est la rigueur et la discipline, la concentration sur son

travail, la capacité à prendre en compte consignes et conseils, et à organiser

son temps pour réaliser la tâche demandée dans les délais impartis. Pour mener

à bien cette tâche, il y a une structure des rapports entre maître et élève ;

le maître n’est pas le copain des élèves. Le maître : le mot vient du

latin et désigne ce qui est plus élevé — c’est la même racine que « magistrat ».

L’élève, c’est celui qui doit s’élever et donc aller plus haut, vers cette

hauteur où se tient le maître, celui qui dispose de l’autorité. L’autorité

vient d’un verbe latin (augeo) qui veut dire faire croître,

augmenter.

L’école évidemment n’est pas seule dans cette tâche. Les

premiers éducateurs sont les parents ! Et la puissance publique à travers ses

lois, poursuit cette éducation tout au long de la vie. Mais l’école dans nos

sociétés a bien un rôle central.

Il y a dans l’éducation deux lignes directrices :

1)

Transmettre des savoirs et enseigner des

techniques. L’école nous apprend la date de la bataille de Marignan et les vers

les plus fameux du Cid de Corneille. De ce point de vue, elle transmet

bien des savoirs qu’il faut admettre et apprendre. Mais elle enseigne aussi des

techniques : apprendre à écrire, sans faute de grammaire ni d’orthographe,

c’est apprendre à maîtriser une technique. Comme savoir faire des opérations

arithmétiques, tracer des figures avec la règle et le compas ou résoudre des

systèmes d’équations en mathématiques, ce sont des techniques.

2)

Inculquer des valeurs et des bonnes habitudes.

Avant d’être en âge de comprendre la nature de ces valeurs, de les juger et

éventuellement de les critiquer, il faut les avoir faites siennes et il faut

admettre les règles de base de la vie commune, ce que l’on appelle politesse. Pour

apprendre, il est nécessaire de savoir accepter la discipline, respecter les

consignes, se tenir à sa place et donc se plier aux règles d’une classe, par

exemple.

La plus grosse difficulté de l’éducation aujourd’hui tient

en ceci : les spécialistes en pédagogie, les médias, beaucoup d’hommes

politiques, par démagogie ou par intérêt, flattent la jeunesse : les

jeunes en savent plus que les anciens, disent-ils, les « digital natives » s’y

connaissent en informatique alors que les anciens sont des handicapés… Bref,

les anciens n’ont rien à transmettre aux plus jeunes. Platon le disait

déjà : la flatterie est un poison et la flatterie de la jeunesse est « le

vigoureux commencement de la tyrannie ». Et c’est bien ce qui nous

menace : la tyrannie du plaisir immédiat, la tyrannie de la consommation à

tout prix, la tyrannie de l’argent.

Le rapport à la tradition

La transmission suppose un rapport à la tradition que nous

sommes peut-être en train de perdre. Aujourd’hui nous sommes persuadés que ce

qui est ancien ne vaut plus rien (sauf sur le marché des antiquités !) et que

ce que nous faisons aujourd’hui est mieux que ce que l’on faisait hier et de

demain sera mieux qu’aujourd’hui. Donc, nous n’aurions rien à apprendre des

traditions et celles-ci n’auraient en elles-mêmes rien de respectable.

Évidemment, certaines traditions ont, à juste titre, été

abandonnées. Nous ne pratiquons plus la torture dans les procédures judiciaires

et la peine de mort a été abandonnée. La technique moderne vaut souvent mieux

que les cierges allumés à l’église pour faire face aux épidémies ou aux

calamités naturelles ! Mais, croyants ou non, nous suivons encore souvent les

fêtes religieuses traditionnelles : Noël, Pâques, la Pentecôte, l’Assomption

ou la Toussaint. Au-delà de leur origine religieuse, ces fêtes font partie de

notre culture nationale au même titre que les fêtes nationales (1er mai,

14 juillet, 11 novembre) ou calendaires comme le jour de l’An. Et ces

traditions festives font partie intégrante de la vie sociale : elles sont

des occasions de générosité, des occasions de resserrer les liens amicaux ou

familiaux, des occasions aussi de se souvenir des morts (le 2 novembre est

la journée des morts).

Il y a des coutumes qui demeurent et qui ne disparaissent

pas dans une vie sociale réduite à des procédures rationnelles. Ainsi, le

mariage n’est-il plus, juridiquement, qu’un contrat de droit civil (et non un

sacrement ou une alliance entre familles), mais on continue de le célébrer par

une fête. Si quelqu’un passe vous voir, vous lui offrez à boire, dernière trace

de cette antique loi de l’hospitalité. Même les affaires se font souvent autour

d’un repas, parce que tous les moments importants se font autour d’un repas. On

parle beaucoup de « vivre ensemble », nouvelle tarte à la crème des politiciens

et des gens de médias. Mais vivre ensemble c’est assez simple : c’est

manger et se marier ensemble. Et c’est respecter cette antique loi du don qui a

toujours fait les sociétés : donner, recevoir, rendre.

Tout cela est mis en cause aujourd’hui et semble en voie de

désagrégation. Manger ensemble devient compliqué puisque celui qui se rend à

une invitation vient avec toutes ses particularités — pas de gluten, pas de

viande, pas de porc, etc. — et finalement se présente chez vous comme s’il

faisait ses courses au supermarché. Les cadeaux sont remplacés par des

bons-cadeaux ou des chèques cadeaux, qui ne sont rien d’autre que de la monnaie

et n’ont plus grand-chose à voir avec le don. Mais l’avantage est qu’on est certain

que le cadeau sera accepté ! Ce faisant, on remplace progressivement le don par

l’échange marchand et on défait les liens communautaires.

La tradition s’ancre dans l’histoire

Ce qui fait une nation, c’est qu’elle est une communauté de

vie et de destin. Elle suppose que son histoire soit transmise. Parfois, il

m’arrive de penser que la discipline scolaire la plus importante est

l’histoire.

L’histoire est un « roman national » : voilà la

première idée que l’on devrait se mettre en tête. Nous n’apprenons pas

l’histoire en général et à l’école on n’a pas à faire de l’histoire comme le

ferait un historien de métier. Nous n’avons pas à transmettre, aussi

intéressante et aussi digne soit-elle, l’histoire de l’Australie ou de la

Mongolie, mais d’abord l’histoire de France et un petit morceau de celle des

autres pays liés à notre histoire. Et de cette histoire nous retenons ce qui a

forgé notre caractère national et ce qui nous permet de garder une certaine

estime de nous-mêmes. Certes, il y a des parts d’ombres dans notre histoire et

bien des épisodes dont nous ne sommes pas fiers du tout, mais le plus important

est de savoir comment nous les avons surmontés. Oui, notre pays s’est effondré

en 1940 avec la débâcle. Mais nous en sommes sortis grâce à la Résistance et

aux grandes réformes de 1945.

Les exercices de

repentance auxquels on nous convie aujourd’hui ont quelque chose d’un peu

inconvenant. Oui, les Européens ont pratiqué l’esclavage, mais pas plus que

bien d’autres civilisations (par exemple en durée et en nombre plutôt moins que

les Arabes ou les Ottomans) ; mais ce sont seulement les Européens qui se sont

avisés de critiquer le principe même de l’esclavage et de l’abolir. On pourrait

aussi faire le bilan de la colonisation et on verrait que la réalité est plus

compliquée que les simplifications outrancières auxquelles on nous somme de

croire aujourd’hui.

Bref, notre histoire est à prendre en bloc ! Cette histoire

nous a fait et a modelé nos paysages. La France est laïque juridiquement,

philosophiquement, politiquement, mais il faudrait être aveugle et sourd pour

ne pas comprendre que nous avons été modelés par le christianisme catholique et

par la romanité.

Pour conclure

Une des difficultés que nous rencontrons dans la

transmission, une difficulté que je n’ai pas encore abordée tient au caractère

multiculturel ou multiethnique que prennent aujourd’hui nos sociétés en Europe.

S’il faut transmettre la tradition, que faire quand plusieurs traditions se

heurtent ? Là encore, nous avons chacun nos traditions ! Les Anglo-saxons sont

volontiers multiculturalistes et admettent plus facilement que nous la

cohabitation de plusieurs communautés aux règles et coutumes très différentes.

C’est un héritage de leur propre histoire qui est celle d’une

demi-décolonisation et du maintien de beaucoup d’anciennes colonies anglaises

sous la couronne britannique (le Commonwealth). C’est aussi sans doute une

question de mentalité : les Anglais ne sont pas égalitaristes et ils n’ont

jamais vraiment pensé qu’un Anglais et un Indien pouvaient se valoir ! Nous, au

contraire, nous sommes égalitaristes et assimilationnistes. Nous n’aimons les

étrangers que s’ils veulent devenir de bons Français comme les autres ! Il y a

chez nous, comme partout, mais plutôt un peu moins qu’en bien d’autres pays,

une peur de l’étranger et un racisme presque naturel vis-à-vis de celui que

l’on ne connaît pas. Mais rien de plus. Pour le reste, ceux qui veulent venir

chez nous le peuvent en adoptant notre histoire et nos mœurs. Comme le dit un

vieux proverbe : si tu vas à Rome, fais comme les Romains !

Rien de ce que je viens de dire n’implique que nous tombions

dans l’immobilisme. La transmission est comme une course de relai : chaque

génération passe le bâton à la suivante, mais la course continue. Nous

apprenons du passé aussi pour ne pas recommencer. Je crois que c’est

l’historien et résistant Marc Bloch qui disait : celui qui ignore son

histoire est condamné à la revivre. Il y a des moments où l’on donne un grand

coup de balai : par exemple, la Révolution française de 1789-1793. Mais

après ces grands coups de balai, on ne se retrouve pas sur une table rase, on

fait disparaître ce qui est mort, mais on garde beaucoup de choses de ce passé

que l’on vient d’étriller.

Aujourd’hui, alors que la mondialisation a ébranlé toutes

les institutions les plus vénérables, mais aussi saccagé des pans entiers de

notre industrie, nous ne pouvons pas envisager l’avenir sans conserver

précieusement ce qui nous a été transmis. Et si nous ne parvenons pas à

transmettre ce qui nous fait être comme nation, alors l’avenir sera

certainement très difficile. Voilà le défi qui se pose à nous, les vieux, et à

vous, les jeunes.

Le 14 avril 2021