Entretien sur la chaîne Sputnik

mardi 21 décembre 2021

mercredi 1 décembre 2021

Science et morale

Si pour les Anciens la science était à la fois la recherche du vrai et celle du bien, dans notre culture apparaît la figure récurrente du savant comme l’être déraisonnable par excellence, le fou ivre de la puissance sur le monde que lui procure le savoir. L’alchimiste dont la science sert la soif de l’or et le voue à la fréquentation du diable, comme son cousin, le docteur Faust, qui vend son âme à Méphisto ; ou le savant moderne, apprenti sorcier qui a déchaîné les forces de la nature et ne peut plus les arrêter – ainsi le Docteur Frankenstein et sa fameuse créature, fruit de l’imagination de Mary Shelley. Nos fantasmes nous apprennent que quelque chose s’est rompu de l’unité de la sagesse antique. La morale (ou l’éthique[1]) et la science ne vont plus du même pas. Notre époque semble vivre entre deux mythes : d’un côté, celui de la toute puissance bénéfique de la science – devenue la référence par excellence d’un monde désenchanté ; de l’autre, la réaffirmation d’exigences morales plus ou moins bien définies comme seule garantie contre cette puissance déchaînée. « Science sans conscience n’est que ruine de l’âme » : ce vieux précepte rabelaisien est censé nous aider à conjurer nos démons. D’où cette volonté qui se manifeste un peu partout de soumettre la science aux exigences morales et d’enseigner un peu d’éthique aux futurs scientifiques.

Cette manière si commune de demander que la science n’ignore point les exigences morales est cependant problématique. Car elle oppose deux de ces « notiones universales » dont Spinoza a montré qu’elles nous donnaient seulement l’illusion d’un savoir. Tout d’abord, la science telle que nous la comprenons aujourd’hui n’est pas la science des Anciens. La séparation de l’être et du devoir, du vrai et du bien est un produit de l’histoire de la philosophie. Ensuite, si la science moderne prône la « neutralité axiologique »[2], elle n’est pourtant pas dépourvue de valeurs morales. Enfin, si conflit, il y a entre science et morale, on pourra se demander si ce conflit concerne la science en tant que telle ou plutôt la puissance sociale dont elle est créditée dans nos sociétés. Autrement dit, nous sommes peut-être devant ce paradoxe que la puissance de la science n’est terrifiante que parce que la science est en réalité asservie à des fins sociales et à des valeurs morales fort discutables.

Le vrai et le bien

Dans l’idée ancienne de la philosophie, la connaissance du Bien paraissait comme le couronnement d’une marche graduelle, d’une dialectique ascendante du savoir. Connaître rationnellement le monde, c’est finalement déterminer la manière juste de se conduire. Il y a là une sorte d’optimisme du savoir que Kant vient mettre à mal. En limitant de manière drastique la puissance de la raison pure, Kant sépare du même coup la science et la morale, la vérité et la norme, la causalité empirique et la causalité de la liberté. La science est privée de toute prétention à dire le bien puisque le bien et le vrai ressortissent à deux usages distincts de la raison. Les seuls résultats auxquels elle puisse parvenir ne concernent jamais la moralité et pour Kant, c’est seulement la raison pratique qui conduit à la connaissance du Souverain Bien.

La scission entre l’usage théorique et l’usage pratique de la raison est la conséquence de la grande mutation de la pensée au tournant du xvie et du xviie siècle. Pour les Anciens, la nature est en elle-même porteuse de valeurs, puisqu’elle est ordonnée en vue de certaines fins ; « la nature ne fait rien vain » répète Aristote. Par conséquent, la connaissance de la nature nous conduit du vrai au Bien. Il ne peut donc pas y avoir de séparation entre l’éthique et la physique. Les Stoïciens « comparent la philosophie […] à un œuf : la partie extérieure est la logique, puis vient la morale, et tout à l’intérieur la physique. »[3] La philosophie est un tout dont chaque partie est reliée aux autres comme le sont les diverses parties d’un organisme vivant. Avec Galilée, Descartes, Spinoza, etc., nous entrons dans un monde bien différent. Un monde qui n’est plus ordonné hiérarchiquement – dans ce monde infini du relativisme galiléen, il n’y a plus ni haut ni bas. Un monde surtout qu’il n’est pas ordonné par des fins suprêmes mais seulement par l’enchaînement aveugle des causes et des effets. Croire que tout dans la nature s’explique par les « causes finales », c’est, pour Spinoza, l’exemple archétypique de toute superstition. Alors que le Bien et le Mal se pouvaient lire dans le « grand livre de la nature », Spinoza affirme maintenant qu’il ne s’agit pas d’absolus, mais seulement de notions, produites par notre imagination, qui n’ont de sens que relativement à nous autres les humains. C’est pour cette raison que la pensée rationnelle, scientifique, doit s’occuper de ce qui est, indépendamment des jugements de valeurs auxquels notre imagination nous porte ; elle doit donc être libre à l’égard des dogmes et des croyances, fussent-ils imposés par les autorités théologiques et politiques.

La morale de la science

Cependant, l’activité scientifique ne se réduit pas à un ensemble de méthode et à un corps de résultats validés. Elle est aussi une activité humaine et comme telle porteuse de valeurs. Il y a une sorte d’éthique de l’activité scientifique définie par la recherche de la vérité comme valeur fondamentale, l’esprit critique, la capacité à se remettre en cause soi-même, la publicité de la recherche, la soumission des résultats à la discussion de l’ensemble de la communauté scientifique, le refus de l’argument d’autorité et la recherche de la conviction rationnelle. Sans doute s’agit-il ici d’une vision idéalisée de la pratique scientifique ; la science réelle ne méconnaît ni les positions de pouvoir, ni le mensonge, ni le secret. Cependant ces critères idéaux sont, à n’en point douter, ceux que revendiquerait tout savant raisonnable.

Autrement dit, la science moderne se constitue en retravaillant et promouvant un corpus d’exigences morales. La pensée des Lumières est entièrement pénétrée de cette idée optimiste : si le savoir et la raison progressent, alors les hommes deviendront meilleurs, ils se débarrasseront des « vaines craintes », chasseront les despotes et apprendront à vivre dans la liberté. Ce que Jürgen Habermas (né en 1929) nomme « agir communicationnel » prend explicitement pour modèle le fonctionnement idéal de la communauté des savants. Habermas y voit précisément la possibilité de substituer aux rapports de domination et de violence, la discussion et la conviction rationnelles entre hommes de bonne foi, débouchant l’acceptation de normes communes de vie.

La neutralité axiologique impose au savant l’objectivité et l’impartialité, mais elle ne signifie pas que la science soit immorale ou puisse en prendre à son aise avec les valeurs morales. La dissimulation est proscrite : « Mais, sitôt que j'ai eu acquis quelques notions générales touchant la physique, et que, commençant à les éprouver en diverses difficultés particulières, j'ai remarqué jusques où elles peuvent conduire, et combien elles diffèrent des principes dont on s'est servi jusques à présent, j'ai cru que je ne pouvais les tenir cachées sans pécher grandement contre la loi qui nous oblige à procurer autant qu'il est en nous le bien général de tous les hommes » dit Descartes[4]. C’est encore Descartes qui recommande d’user d’une « morale par provision », se conformant aux mœurs en vigueur. Et c’est Darwin qui refuse d’utiliser ses découvertes pour une vaine propagande antireligieuse, estimant qu’il est préférable en cette matière de faire confiance au lent progrès des lumières dans l’opinion. Car la connaissance scientifique n’a pas pour but de donner du pouvoir à celui qui la détient, mais de concourir au bien commun. Cette morale de la science, les médecins, depuis l’Antiquité, en ont donné un modèle avec le serment d’Hippocrate, le premier code de déontologie, qui fixe les devoirs qui vont nécessairement avec le savoir.

Il est d’ailleurs remarquable que l’effort pour fonder en raison notre connaissance de la nature s’accompagne d’un effort pour penser rationnellement la morale. Tant que la morale n’est qu’un ensemble de coutumes fondés sur la croyance dans l’autorité religieuse, elle est condamnée à tomber sous les coups de la critique sceptique. « Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà » dit Montaigne repris par Pascal. Et si « nous sommes chrétiens ou musulmans comme nous sommes Allemands ou périgourdins », que valent donc tous ces préceptes qui règlent les rapports avec les supérieurs, les rituels religieux, les relations sexuelles aussi bien qu’ils commandent l’honnêteté, le respect de la vie humaine ou la foi en la parole donnée ? Le type même de pensée qui caractérise la science conduit à poser la question essentielle : qu’est-ce qui peut fonder la morale en raison ? Car, seule cette fondation rationnelle de la morale peut donner à ses préceptes une valeur universelle.

Certes, la science peut entrer en conflit avec les croyances et les dogmes superstitieux, mais comment pourrait-elle donc entrer en conflit avec une morale fondée rationnellement, une morale qui exprime dans son propre champ, cette même puissance législatrice de la raison qui a si bien fait ses preuves dans les sciences de la nature ?

L’application de la science

Ainsi, en droit, il n’y a aucune raison que la science entre en conflit avec l’exigence morale, tant que cette exigence est elle-même déterminée par la puissance de la raison. Si la séparation claire du champ de la science et de celui de la morale s’accompagne de leur accord fondamental dans la raison humaine, les problèmes naissent du fait que la science moderne n’est pas seulement une contemplation de la nature, elle est d’emblée une volonté de nous en rendre « comme maîtres et possesseurs », selon une expression fameuse de Descartes[5]. Certains contemporains la désignent d’un seul mot qui l’oppose à la science des Anciens : la « technoscience ». En modifiant le milieu naturel de l’homme, la technoscience imposerait aussi, spontanément, ses propres valeurs fondées sur la soumission aux « faits ». Les maximes générales sur le « progrès » qu’on « ne peut pas arrêter » et la nécessité d’y plier nos scrupules moraux sont là pour illustrer cette soumission.

Kant distinguait les sciences pures qui ne visent que la connaissance pour elle-même et les sciences appliquées qui déterminent le développement des techniques. Théoriquement, cette distinction reste parfaitement valable[6]. La formule de l’équivalence de la masse et de l’énergie (« E = mc² ») n’est ni morale ni immorale, puisqu’elle est vraie et il est absurde de rendre, Einstein responsable de la bombe atomique[7] pour avoir énoncé cette formule. On peut même ajouter que la réaction en chaîne est, comme la langue d’Ésope, la meilleure et la pire des choses : elle peut semer la mort ou fournir de l’énergie pour l’industrie et le confort des hommes. Ce qui nous pose problème, ce n’est donc pas la science en général, mais la science appliquée, car, là, il ne s’agit plus de connaissance, mais d’action pratique. Les manipulations génétiques ne sont ni vraies ni fausses ; ce sont seulement des actions qui doivent être jugées, comme toutes les actions, en fonction de critères moraux. C’est bien pourquoi les questions les plus brûlantes concernant les rapports entre science et morale se posent en médecine. La médecine touche d’un côté à la connaissance pure – les médecins travaillent avec les biologistes dans la recherche – et d’un autre côté elle est une science appliquée très particulière puisque son objet est un sujet, l’individu confronté à la maladie et à la souffrance.

Ce conflit entre science et exigences morales, dans l’application de la science, prend deux aspects qui doivent être distingués. D’une part, la science dégénérant en scientisme peut devenir puissance d’oppression et par là même subvertit toutes les valeurs morales. D’autre part, les applications de la science peuvent devenir le champ du conflit non entre science et morale mais entre conceptions différentes de la morale.

Pour le premier aspect, en tant qu’application, la science devient une source de puissance. Suivant une pente naturelle – la raison a toujours tendance à vouloir outrepasser ses propres pouvoirs – s’est développé un état d’esprit « scientiste », c'est-à-dire la croyance selon laquelle les sciences de la nature pourraient donner une solution à tous les problèmes de l’humanité. De là à l’idée qu’on peut traiter des hommes comme des éléments naturels, des insectes ou des vaches, le pas est vite franchi. Le scientiste en vient ainsi à édicter des « règles pour le parc humain »[8] : eugénisme raciste, darwinisme social, etc. Mais ce scientisme, cette idolâtrie de la puissance de la science, constitue une perversion de l’esprit scientifique, que la morale de la science doit rejeter.

Le deuxième aspect est bien plus compliqué. Il s’agit en effet de savoir quelles valeurs morales doivent guider la mise en œuvre pratique des découvertes scientifiques. Si l’application des découvertes scientifiques doit permet de « parvenir à des connaissances qui soient fort utiles à la vie » et en particulier « aussi pour la conservation de la santé, laquelle est sans doute le premier bien et le fondement de tous les autres biens de cette vie »[9], cela signifie que la finalité des applications scientifiques est la maximisation du bien-être humain. Les diverses manipulations du vivant peuvent ainsi trouver une justification morale en tant qu’elles visent à maximiser le plaisir et minimiser les peines, ce qui est la définition même des morales utilitaristes telle qu’elle a été donnée pour la première fois de manière systématique par Jeremy Bentham (1748-1832). Or, il n’est pas évident que le bien commun puisse être réduit à la définition utilitariste. L’utilitarisme a été sévèrement critiqué par Kant et cette critique est reprise aujourd’hui par ceux qui, comme John Rawls (né en 1921), affirment que l’utilitarisme ne peut pas être le principe d’une société bien ordonnée.

L’utilitarisme, en effet, souffre de plusieurs défauts. Tout d’abord, sa conception du bien suprême est extrêmement réductrice – il conduit à une espèce d’hédonisme qui s’oppose à la morale plaçant la valeur de la vie humaine dans des biens plus élevés que le plaisir. Ensuite, il légitime une conception sacrificielle de la vie sociale : des individus peuvent être sacrifiés si cela accroît le bonheur commun. Enfin, il conduit à accepter que l’homme ne soit pas toujours traité comme une fin en soi mais seulement comme un moyen. À l’utilitarisme, on opposera donc les morales déontologiques, qui font de la liberté et des droits de l’individu la valeur suprême et, par conséquent, considèrent notre devoir comme un impératif absolu, cela dût-il nous coûter des peines supplémentaires. Autrement dit, si l’utilité des applications scientifiques est en prendre en compte, elle doit toujours être subordonnée à la considération du respect dû à l’humanité en chaque homme.

Sans développer plus sur ce point, où l’on voit se concentrer les problèmes de l’éthique médicale, nous pouvons donc remarquer qu’il n’y a pas ici conflit entre science et exigences morales, mais conflit entre divers types d’exigences morales.

Conclusion

Il est donc maintenant très clair que la science ne peut pas ignorer les exigences morales. La première question qui nous posée est non pas de soumettre la science à l’éthique, mais de refuser la soumission de la science à des fins sociales immorales. Le problème se pose quand la science ne vise plus prioritairement la connaissance, mais quand elle devient un simple moyen au service de fins déraisonnables, bref quand la rationalité scientifique est transformée en une simple rationalité instrumentale. Du même coup, nous voyons que la question centrale est celle de savoir quelles sont les fins raisonnables qui peuvent donner corps à une morale commune à l’humanité, c'est-à-dire à un ensemble de principes qui garantissent la liberté de tous.

[1] Étymologiquement, ces deux termes sont des synonymes. Devant le grand public, l’habitude a été prise de parler d’éthique, parce que la morale devait faire « vieux jeu ». Plusieurs philosophes contemporains opposent l’éthique – qui concerne la conduite individuelle de la vie – et la morale qui concerne les rapports avec les autres, la première étant particulière et subjective, la seconde étant universelle et objective.

[2] Neutralité quant aux valeurs morales. Max Weber (1964-1920) en fait une des caractéristiques essentielles de l’attitude scientifique.

[3] Diogène Laërce : Vies et opinions des philosophes illustres, vii.

[4] Discours de la méthode, ve partie.

[5] Ibid.

[6] Il y a de bonnes raisons, fondées sur la théorie de l’information, de refuser le concept de technoscience, comme une notion confuse. Voir Jean-Pierre Séris : La technique (PUF).

[7] En tant que citoyen, Einstein s’était adressé au président Roosevelt pour le presser de développer les recherches sur cette arme, face à la menace que faisait peser sur le monde le risque que Hitler possédât le premier cette arme terrifiante.

[8] Titre de la conférence du philosophe Peter Sloterdijk, dans laquelle il examine la situation de l’homme à l’ère des biotechniques.

[9] Descartes : op. cit.

dimanche 28 novembre 2021

Le woke, une arme de guerre contre le marxisme

Le woke, une arme de

guerre contre le marxisme

L’idéologie woke sous ses

divers avatars occupe une place croissante dans l’espace universitaire et

médiatique, multipliant interdits et censures : contre la représentation

d’une pièce d’Eschyle, contre la statue de Colbert, contre les professeurs « mal

pensants ». Les porte-parole de ce mouvement ont table ouverte sur les radios

du service dit public. Comme les vieux réflexes ne se perdent pas, pour dénoncer

le woke, il est parfois de bon ton d’y voir une nouvelle manifestation

d’un marxisme, pourtant mal en point. On peut certes dire du mal du marxisme,

mais s’il est bien une accusation infondée, c’est celle qui en fait le père

putatif du mouvement woke. En réalité, l’idéologie woke est une arme

offensive contre le marxisme (sous toutes ses formes) et contre le vieux

mouvement ouvrier syndical.

Le mouvement woke est

comme le Coca-cola et Halloween, un produit d’importation américaine. Mais ses

origines idéologiques se situent dans la french theory, c’est-à-dire

chez les philosophes français « post-modernes » ou les théoriciens de la « déconstruction »

— un terme qui constitue le principal slogan woke. Or ces penseurs sont

tous des adversaires résolus du marxisme. S’ils adoptent volontiers un discours

« anticapitaliste », ils refusent la centralité de la lutte des classes autant

que la figure de la classe ouvrière comme sujet historique. Chez tous, la

classe ouvrière et ses organisations sont « ringardisées » : trop de

conservatisme, trop de stéréotypes. On leur préférera les schizophrènes

(Deleuze), les « taulards » (Foucault), les minorités, notamment les immigrés

(Badiou destitue très tôt la classe ouvrière française au profit de la figure

rédemptrice de l’immigré), les mouvements féministes, la queer attitude

(encore Foucault). Tous ces courants qui ont fleuri dans les années qui suivent

mai 1968 considèrent, comme Michel Foucault, que la question du pouvoir d’État

comme question centrale est une fausse question et qu’il est nécessaire de

s’opposer d’abord aux « micropouvoirs » et aux « disciplines » qui

domestiquent l’individu. C’est encore chez Foucault et son élève américaine

Judith Butler qu’est revendiquée la nécessité des « identités flottantes »

contre les « assignations sociales » à une seule identité sexuelle. Remarquons

enfin que, comme Foucault admirateur de la « révolution islamique » de

Khomeiny, le woke sacralise l’islam, considéré comme l’allié du

mouvement contre les mâles blancs hétérosexuels, et comme tel inattaquable.

Ces mêmes antinomies se

retrouvent entre marxisme et mouvement woke. Le marxisme est universaliste

et considère que les particularités des différents peuples et des différentes

religions sont appelées à passer à la moulinette du développement mondial du

mode de production capitaliste. Au contraire, le woke est relativiste et

dénonce l’universalisme comme le masque de la domination « blanche ». Marx et

Engels, tout en condamnant les méthodes et les exactions terribles de la

colonisation, y voyaient une de ces ruses de l’histoire grâce à laquelle les

peuples colonisés allaient sortir de leur sommeil et prendre place dans la

lutte aux côtés des autres prolétaires de tous les pays. Ils étaient

franchement européocentristes et considéraient que la civilisation européenne

montrait la voie. Lénine affirmait que le socialisme moderne était l’héritier

de la philosophie allemande, de l’économie politique anglaise et du socialisme

français, lui-même issu des Lumières. Le marxisme a toujours défendu la culture

« bourgeoise », c'est-à-dire la « grande culture », comme

un acquis que devait s’approprier le mouvement ouvrier. On se demande bien

pourquoi les censeurs woke n’exigent pas le retrait immédiat des

ouvrages de ces penseurs horribles.

Les marxistes ne portaient guère

dans leur cœur l’idéologie libérale-libertaire qui s’est déployée après 1968.

En vieux mâle blanc hétéro, Marx condamnait le travail de nuit des femmes comme

contraire à la pudeur féminine. Il ne réclamait pas l’abolition de la morale,

mais dénonçait le capitalisme comme un système qui balayait toutes les

barrières morales ! S’il faut dénoncer les donneurs de leçons de morale, c’est

seulement qu’ils ne mettent jamais leurs actes en accord avec leurs paroles.

Les marxistes sont antiracistes

et antiesclavagistes. Marx rédigea l’adresse de l’Association Internationale

des Travailleurs au président Lincoln, à l’occasion de sa réélection en 1864 et

le qualifia d’« énergique et courageux fils de la classe travailleuse », qui

sera capable de « conduire son pays dans la lutte sans égale pour l’affranchissement

d’une race enchaînée et pour la reconstruction d’un monde social. » La lutte

contre l’esclavage et les discriminations raciales s’inscrit pour les marxistes

dans le sillage des grandes révolutions « bourgeoises » du XVIIIe siècle.

Au contraire, les woke font de la traite négrière une tache indélébile qui

condamne par avance tous les « blancs », oubliant au passage que la plus grande

traite négrière fut organisée par les Arabes et les Ottomans sous le drapeau de

l’islam, avec l’aide active des chefs des peuples d’Afrique qui pratiquaient

eux-mêmes l’esclavage. Ainsi le woke réhabilite le racisme et substitue

la lutte des races à la lutte des classes.

Que les divers mouvements woke

n’aient aucun rapport avec le marxisme et la lutte des ouvriers, il suffit

encore pour s’en convaincre d’écouter ses principaux héraults. Mme Houria

Bouteldja, égérie du mouvement des « Indigènes de la république » ne

déclarait-elle pas que l’ouvrier blanc est son ennemi ? Mme Rokhaya Diallo

est une figure de la « jet set ». Elle est membre de la « classe capitaliste

transnationale ». Mme Traoré est devenue la coqueluche des grandes marques

à la mode. La promotion du lumpenprolétariat et des petits voyous des « cités »

au rang de mouvement révolutionnaire n’a rien à voir avec le marxisme :

Marx et Engels disaient pis que pendre de ce « lumpenproletariat » toujours

prêt à passer au service de la réaction bourgeoise. Étroitement lié aux couches

de la petite-bourgeoisie intellectuelle qui veut d’abord occuper les postes de

ceux qu’il dénonce, le woke est surtout un champion de la « lutte

des places » à l’intérieur de la fraction la plus mondialisée de la classe

capitaliste, celle des médias, du luxe et de la sous-culture marchande. Le woke,

c’est la rébellion aux couleurs de Netflix, Gucci, Louboutin ou Benetton…

On peut critiquer le marxisme :

élève libre de Marx, j’ai beaucoup écrit contre les diverses orthodoxies marxistes.

Mais on ne peut rendre le marxisme responsable du mouvement woke. S’il y

avait encore dans ce pays des marxistes sérieux, nul doute qu’ils seraient à la

pointe du combat contre ces folies qui trouvent dans certains secteurs du

capital une oreille complaisante, peut-être parce qu’elles sont dirigées d’abord

contre les ouvriers, ces « salauds de pauvres », ces « beaufs » qui savent bien,

eux, que le travail reste la question centrale pour nos sociétés.

Denis Collin — 26 novembre

2021

Philosophe. Auteur de Introduction à la pensée de Marx (Seuil), de Après la gauche (Perspectives libres). Site : https://denis-collin.blogspot.com

[Ce texte a d'abord été publié comme une interview dans le Figaro.]

jeudi 4 novembre 2021

Haine des mères

Les mortels : c’est ainsi que les Grecs désignaient les humains. Il est cependant quelque chose d’aussi important pour les désigner : la natalité. Hannah Arendt a bien souligné cette dimension rarement notée. Tous les humains sont nés du ventre d’une femme et le simple savoir de ce fait est la connaissance intime de notre dépendance radicale, de notre contingence ou pour parler comme Sartre de notre facticité.

On a souvent pensé que d’être né créait une sorte d’amour naturel envers la mère (voir Freud) mais on a trop peu souligné l’ambivalence des sentiments. Car il n’est pas agréable du tout de savoir sa propre facticité, de reconnaître sa dépendance, d’apprendre que sa liberté s’élève sur fond de non-liberté. Les filles peuvent trouver une compensation à cette conscience malheureuse dans le savoir qu’elles peuvent devenir mères à leur tour et disposer de ce pouvoir extraordinaire de mettre au monde des nouveaux humains, ces nouveaux qu’il faudra ensuite faire entrer dans le monde. Pour les garçons et pour les hommes rien de tel. La virilité est toujours problématique et la paternité incertaine. L’angoisse de la castration par la mère castratrice, voilà qui explique les méfaits de nombreux malfaiteurs et l’ardeur qu’ont mise les mâles historiquement à réduire les femmes en servitude.

Si l’on suit le rassurant schéma hégélien de la dialectique maîtrise-servitude, tout cela devrait se terminer dans la reconnaissance réciproque et l’égalité. Mais Hegel est le dernier grand philosophe des Lumières et pèche souvent par trop d’optimisme. Surtout ne pas être femme, voilà la réaction que produit aussi chez les femmes la haine des mères, qui devient une terrible haine de soi, laquelle ne peut que devenir une implacable haine des autres. Et c’est sans doute là que l’on devrait rechercher l’origine de ces deux phénomènes en apparence opposés, le retour en force d’un islamisme marqué par une haine des femmes inouïe comme nous le voyons chez les talibans, et la recherche folle d’indifférenciation des sexes, de leur suppression pure et simple, ce qu’exprime la mode du « trans » et les revendications ouvertes de castration de tous les mâles.

Au moment où notre société pue la mort comme jamais, où la vie est déclarée ennemi numéro un, la haine de la natalité des humains trouve naturellement toute sa place. Non pas la haine d’avoir des enfants, mais la haine d’avoir des enfants que l’on n’a pas entièrement contrôlés ab initio. Un enfant fabriqué n’est plus un enfant à naître avec sa redoutable contingence pour la mère et, le cas échéant, le père. Un enfant fabriqué est un produit qui manifeste notre liberté sans loi qui est toujours plus une pure folie.

Il y a là seulement quelques intuitions et quelques pistes pour un programme de recherche pour psychanalystes, historiens et sociologues. Nous sommes engagés dans un bouleversement anthropologique sans précédent et à la clé il se pourrait que l’homme (le genre humain) finisse par s’effacer « comme un visage de sable » ainsi que le prophétisait avec gourmandise Michel Foucault.

mercredi 27 octobre 2021

De la vérité.

« la philosophie est recherche de la vérité »

… « et n’est que cela ». Cette affirmation d’Éric Weil (1904-1977) peut être le fil rouge de l’histoire de la philosophie. La philosophie naît au moment où l’on commence à considérer que la vérité ne vient plus des dieux et des prêtres qui parlent en leur nom, mais peut être découverte par l’homme faisant usage de sa raison. Mais il est très difficile de définir ce qu’est la vérité. Peut-être même est-elle indéfinissable, puisque pour la définir il faudrait déjà savoir ce qu’elle est, en vérité.

ce qui est et ce qui n’est pas n’est pas

La vérité est un énoncé et pour être vrai cet énoncé doit être en accord avec ce dont il parle. « Adequatio rei et intellectus » dit la formule de la scolastique médiévale. Mais le contenu est déjà chez Aristote (384-322). Comment savons-nous que ce qui est est ? Pour Aristote ce sont d’abord nos sens qui nous permettent de connaître la réalité. Certes il arrive que nos sens nous trompent ou qu’ils soient altérés, mais il s’agit là de cas exceptionnels et notre raison nous aide à valider ou non ce que notre perception nous donne. Il n’est rien dans l’intellect qui n’a d’abord été dans les sens, dit encore Aristote. On peut difficilement contester cette définition de la vérité.

Que dire de ce qui n’est pas mais devient ?

Héraclite d’Éphèse (fin VIe sècle av J.-C.)

le constate : dans notre monde, il n’y a de permanent que le changement.

Toutes les choses passent et « on ne se baigne jamais deux fois dans le

même fleuve ». L’universelle mobilité des choses conduit l’homme à juger contradictoirement

de la même chose selon ses sensations. Si tout change en permanence comment

peut-on s’arrêter à une parole ? Parménide (né vers 515 av. J.-C.) résout

le problème à sa manière : la seule parole vraie que l’on puisse prononcer

est « l’être est, le non-être n’est pas ». On ne peut penser que ce

qui ne change pas. Zénon d’Élée, disciple de Parménide développe toute une

série d’arguments pour soutenir ce point de vue qui caractérise l’école des

Éléates. Le philosophe italien contemporain Emanuel Severino (1929-2020) se

considère comme un éléate.

C’est Platon (428-348) qui tente de résoudre le dilemme. La vérité est la propriété des Idées ou des Formes éternelles. Le monde sensible, le monde du changement ne peut être l’objet que de croyances. Les Idées ne sont connaissables qu’à travers une démarche dialectique qui part de l’immédiat pour s’élever à ce qui est intelligible.

Empirisme et rationalisme

Toutes nos idées viennent de l’expérience, soutiennent les

empiristes. Mais la vérité des idées que nous en tirons reste fondamentalement

problématique. Si le soleil s’est levé tous les jours, rien ne prouve qu’il se

lèvera encore demain : telle est la constatation qui soutient le

scepticisme de David Hume (1711-1776). Le rationalisme oppose à ce pessimisme

sceptique la thèse selon laquelle notre raison contient en elle-même un certain

nombre de vérités « innées » qui permettent, si nous en usons selon

la bonne méthode, de nous assurer de la vérité de nos assertions. Descartes

(1596-1650) est généralement associé à ce rationalisme que partagent, avec des

raisonnements et des inflexions différentes Spinoza (1632-1677), Malebranche (1638-1715),

Leibniz (1646-1716) et leurs disciples. Souvent, les mathématiques sont le

modèle de ces vérités qui ne dépendent que du bon usage de notre raison et non

de l’expérience et leur preuve réside dans la cohérence de nos pensées.

Emmanuel Kant (1724-1804) montre cependant que les pouvoirs

de notre raison sont limités. Si nous disposons bien de formes a priori (antérieures

à toute expérience) de la sensibilité et catégories a priori de

l’entendement qui, seules, rendent possible l’expérience, en revanche, notre

raison dans son usage théorique ne peut rien dire de vrai des objets qui ne

sont pas susceptibles d’une expérience possible.

Après Spinoza, G.W.F. Hegel (1770-1831) montre que la vérité n’est pas un résultat mort, mais est entièrement contenue dans le processus qui y conduit. Toute l’histoire de la philosophie elle-même est ce processus global par lequel l’esprit humain acquiert la vérité de lui-même.

Pragmatisme et développements contemporains

Refusant ce qu’il considère comme des vaines spéculations,

le pragmatisme fait de la vérité quelque chose qui découle des interactions

entre les hommes et le monde. Il n’y a pas à chercher des définitions

abstraites des choses, mais des définition opérationnelles, c'est-à-dire qui

induisent des actions qui fonctionnent. De nombreux philosophes peuvent être

rattachés à ce courant, de C.S. Peirce (1839-1914) à Richard Rorty (1931-2007).

La vérité est mise en question par les courants de la

déconstruction : la vérité ne serait qu’un ensemble de constructions

sociales. Dans le champ de la philosophie des sciences est posée la question du

degré de vérité des théories scientifiques et de la possibilité d’établir des

critères de démarcation entre théories scientifiques et théories non

scientifiques.

samedi 9 octobre 2021

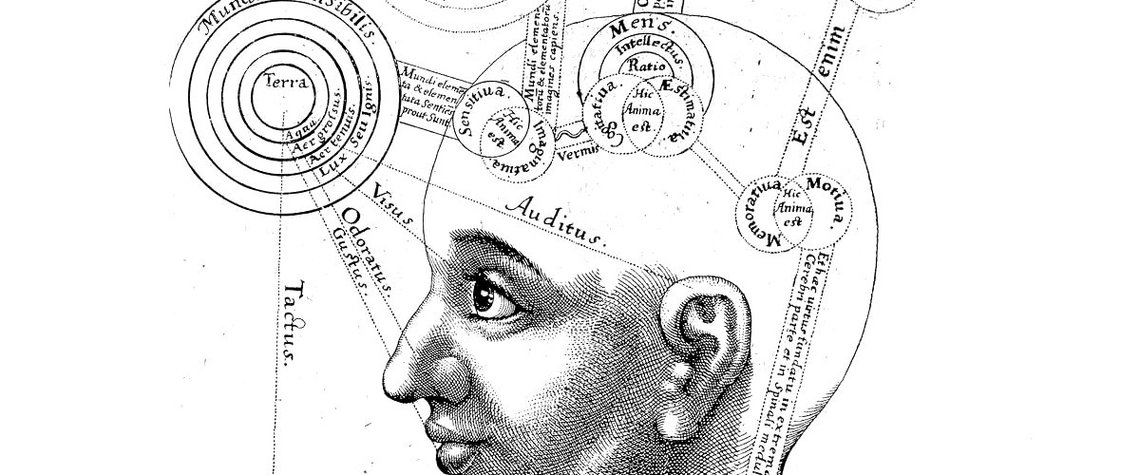

Est-ce le cerveau qui pense ?

Nous pensons avec notre tête : « une idée me vient en tête » quand une nouvelle pensée surgit ; « qu’est-ce qui lui est passé par la tête ? » dit-on de celui dont les actes semblent déraisonnables, celui qui a pris sa décision sur un « coup de tête » ; et celui qui réfléchit à un problème difficile « se creuse la tête » ou « se prend la tête ». Cette géographie populaire de nos pensées les fait résider dans le corps. Pourtant, entre ce corps sans vie qu’est celui du mort et le corps vivant, il semble bien qu’existe une différence imperceptible et pourtant essentielle : n’y aurait-il pas une âme immatérielle qui anime ce corps ? N’y aurait-il pas un souffle, un esprit qui lui donne vie et intelligence ? Comment un corps pourrait-il donc penser ? Non seulement les religions mais aussi une très large partie de la tradition philosophique demande que l’on admette l’existence d’un esprit, d’une « chose mentale », indépendante du corps et qui serait la véritable source de la pensée. Est-ce le cerveau ou l’esprit qui pense ? Matérialisme d’un côté, dualisme du corps et de l’esprit, il semble bien que soyons face à deux positions antinomiques, impossibles à départager. Mais peut-être peut-on poser la question autrement ?

I – Avec le développement de la science, nous savons que le

cœur n’est guère qu’une pompe et non le siège des sentiments, l’air respiré par

nos poumons n’est pas un mystérieux principe vital. En revanche, il est évident

que tout ce que nous appelons « pensée » a un rapport direct avec

l’activation des réseaux neuronaux dans le cerveau. Si bien qu’il semble

évident que « le cerveau pense » ou, à tout le moins, que « dans

le cerveau, ça pense ». Du même coup, voilà la pensée qui, à son tour,

déserte le champ de la philosophie, pour tomber dans celui de la neurobiologie.

En effet, il semble parfaitement cohérent avec l’ensemble du

développement des connaissances scientifiques d’affirmer que le cerveau pense.

La science a vocation à connaître selon ses propres méthodes

l’ensemble de la réalité. Or l’homme est une des réalités parmi les plus

intéressantes, pour nous humains ! La science ne peut cependant connaître

que les phénomènes (au sens de Kant), donc des réalités susceptibles d’être

objet d’expérimentation. La pensée, telle qu’en parlaient les philosophes,

n’est pas susceptible d’une autre expérience que cette expérience intérieure,

toute subjective qui nous définit comme des êtres conscients. Le cerveau en

revanche – et notamment avec le développement de l’imagerie médicale –

peut-être l’objet d’une véritable science qui n’est rien d’autre qu’une

spécialisation de la biologie. Dire que « le cerveau pense », c’est

alors résumer la question à ceci : « la pensée, ce n’est rien d’autre

que ce qui se passe dans le cerveau, c’est-à-dire un ensemble de processus

complexes d’activation électriques et chimiques des connexions entre les

neurones.

De ce point de vue, la neurobiologie semble avoir validé les

propositions matérialistes formulées de longue date par tout un courant

philosophique, de l’atomisme antique aux thèses de Diderot dans Le rêve de d’Alembert. À y regarder de

plus près, cependant, les choses sont beaucoup moins simples et le triomphe du

matérialisme en philosophie de l’esprit pourrait bien n’être qu’un

trompe-l’œil.

II – Si on admet que la pensée dépend du cerveau, on

n’a pas, pour autant, démontré que pensée et activité cérébrale sont

identiques. Il faudrait encore rendre compte de ces deux traits essentiels de

la pensée que sont la conscience et l’intentionnalité. L’intentionnalité est le

fait qu’une pensée est toujours une pensée de quelque chose, qu’elle vise

quelque chose. Quand je prononce la phrase « le chat est sur le

tapis », cette phrase a un contenu sémantique. L’énonciation est bien une

activité cérébrale (qui mobilise l’aire du langage), mais c’est une activité

qui porte sur un état du monde (le fait que le chat est ou n’est pas sur le

tapis). Si la pensée n’est qu’un état physique du cerveau, comment un état

physique pourrait-il être « à propos » d’un autre état

physique ? Un état physique peut être causé par un autre état physique,

mais il n’a en lui-même aucun contenu sémantique : les phénomènes

physiques « ne veulent pas dire quelque chose », sauf à retomber sans

une conception purement animiste qui ferait des processus physiques des signes

envoyés aux humains par on ne sait qui ou quoi ! La relation de causalité

physique n’est pas une relation sémantique. Si je vois de la fumée, je pense

qu’il doit y avoir un feu, mais la fumée n’est pas un état physique « à

propos » du feu. C’est seulement un sujet humain qui, utilisant ses

connaissances acquises par expérience, peut penser : « il y a de la

fumée, ça veut dire qu’il doit y avoir un feu quelque part ».

Il apparaît donc que la neurobiologie ne peut donner aucune

description physique de l’intentionnalité de nos pensées. Il n’en va pas mieux

avec la conscience. Quand nous pensons, nous sommes conscients de nos pensées.

Comme le dit Kant « le Je

accompagne toutes mes représentations ». Nos représentations ne nous

laissent pas indifférents ! Or, ni les sciences cognitives, ni la

neurobiologie n’ont réussi à expliquer comment la subjectivité, cette

expérience indiscutable que nous faisons de nous-mêmes, peut émerger d’un monde

de faits objectifs. John Searle, lui-même matérialiste, fait remarquer que nous

ne sommes pas parvenus à expliquer comment la conscience peut être

« naturalisée », même s’il ne désespère pas qu’on y puisse parvenir

un jour.

Nous pouvons, ainsi, d’un côté, admettre que pensée et

cerveau sont inséparables, mais d’un autre côté, reconnaître que nous sommes

incapables de réduire la description des états mentaux à la description des

états physiologiques du cerveau. On peut professer un matérialisme métaphysique

(le monde est un, il est « matériel », infini et incréé) tout en

admettant que les comportements et activités humaines peuvent être l’objet de

deux descriptions hétérogènes, une description en termes d’états physiques et

une description en termes d’états mentaux, sans que l’un des deux niveaux

puissent être défini comme la cause de l’autre.

Il n’est donc peut-être pas nécessaire de revenir au dualisme

cartésien des deux substances pour admettre cependant que « nul corps ne

peut penser » : dès lors qu’on admet que ni la conscience ni

l’intentionnalité ne se peuvent expliquer en termes purement objectifs et

physiques, il faut alors reconnaître que le cerveau – un organe de notre corps

– ne pense pas au sens exact du terme.

III – Wittgenstein tente d’éclaircir cette question dans le Cahier bleu.

« La pensée, disons-nous, est autre chose que la phrase,

car une même pensée s’exprimera en français et en anglais dans des termes tout

différents. Toutefois, du fait que nous

pouvons voir où se trouvent des phrases, nous cherchons un lieu où se

trouverait la pensée. (…)Mais la pensée, direz-vous, existe ce n’est pas un «

rien. » À cela on peut simplement répondre que nous n’utilisons pas du tout le

mot « pensée » de la même façon nous utilisons le mot « phrase ».

Serait-il donc absurde de parler d’un lieu où se situerait la

pensée ? Nullement. Mais l’expression n’a d’autre sens que celui que nous

entendons lui attribuer. Quand nous disons « Le cerveau est le lieu où se

situe la pensée » qu’est-ce donc que cela signifie ? Simplement

que des processus physiologiques sont en corrélation avec la pensée, et que

nous supposons que leur observation pourra nous permettre de découvrir des

pensées. Mais quel sens pouvons-nous donner à cette corrélation, et en quel

sens peut-on dire que l’observation du cerveau permettra d’atteindre des

pensées ? »

Wittgenstein prend l’exemple de la vision. « Ainsi

a-t-on pu dire que l’espace visuel est situé

dans la tête de l’observateur, et je pense qu’on a pu le dire que par une sorte

d’abus de la logique grammaticale du langage. » De la même manière nous

pouvons donc dire que situer la pensée dans le cerveau est tout simplement un

abus de langage.

Par conséquent, l’expression « le cerveau pense »

peut être considérée elle aussi comme un abus de langage. Ce n’est pas que le

cerveau ne pense pas et que ce serait autre chose (le corps, le cœur ou les

poumons) qui pense ! C’est tout simplement que, strictement parlant un

cerveau ne peut pas plus être dit « penser » qu’un ordinateur ou un

distributeur automatique de café. La pensée n’est pas un prédicat possible pour

une chose physique. Mais il n’est sans doute pas possible non plus de dire que

c’est l’esprit qui pense, si on entend par « esprit » une entité

particulière distincte du corps – ce serait revenir à un dualisme dont les

complications sont trop connues : comment comprendre l’interaction entre

substance matérielle et non pensante et une substance pensante et non

matérielle ? Une pensée est une « chose mentale » qui a un

contenu, ce contenu pouvant être une image d’une chose physique … ou d’une

autre chose mentale.

Évidemment, cette façon de voir les choses n’est pas agréable

pour ceux qui pensent qu’on peut faire une théorie du tout, qui serait

finalement une physique. Mais c’est la seule manière que nous ayons de rendre

compte du fait que nous parlons et que nos paroles prétendent à la vérité. Si,

en effet, nos pensées n’étaient rien d’autre qu’une appellation pour des

processus physiques, il n’y aurait aucun sens à dire qu’elles sont vraies ou

fausses : on pourrait seulement se demander si telle pensée est une

réponse adaptée de l’individu dans des circonstances données. Mais une telle

conception renonce à l’idée de vérité, car une erreur peut être une réponse

adaptée…

Pour autant, il n’est pas complètement insensé de dire que le

cerveau pense, si par là on entend qu’il y a corrélation entre pensée et

activité cérébrale. Cependant, du point de vue qui nous importe, c’est-à-dire

du point de vue l’intelligibilité des comportements humains, ce genre de

proposition n’est pas d’une grande utilité. Quand un individu est malheureux

parce qu’il a perdu un être cher, on constate que son état cérébral se modifie,

que les neurotransmetteurs qui assurent la régulation des humeurs n’accomplissent

plus leur fonction correctement. Cependant, on ne peut pas dire que c’est son

état physique qui est en cause, c’est bien ce sentiment de la perte qui est la

cause du malheur. Autrement dit, même si on admet que le « cerveau

pense », c’est une proposition finalement vide puisqu’elle n’apporte aucun

gain d’intelligibilité, puisqu’elle ne permet pas de dire quelque chose de plus

intéressant que ce que la psychologie populaire nous dit.

Conclusion – Au dualisme cartésien de l’âme et du corps, il

s’agirait alors d’opposer un monisme un peu particulier : il y a bien une

seule réalité humaine, mais que l’on peut décrire de deux manières, soit

physiquement comme n’importe quelle réalité physique – la physiologie du

cerveau incluse – soit mentalement, sans que l’on ne puisse jamais éliminer une

de ces descriptions au profit de l’autre.

mardi 5 octobre 2021

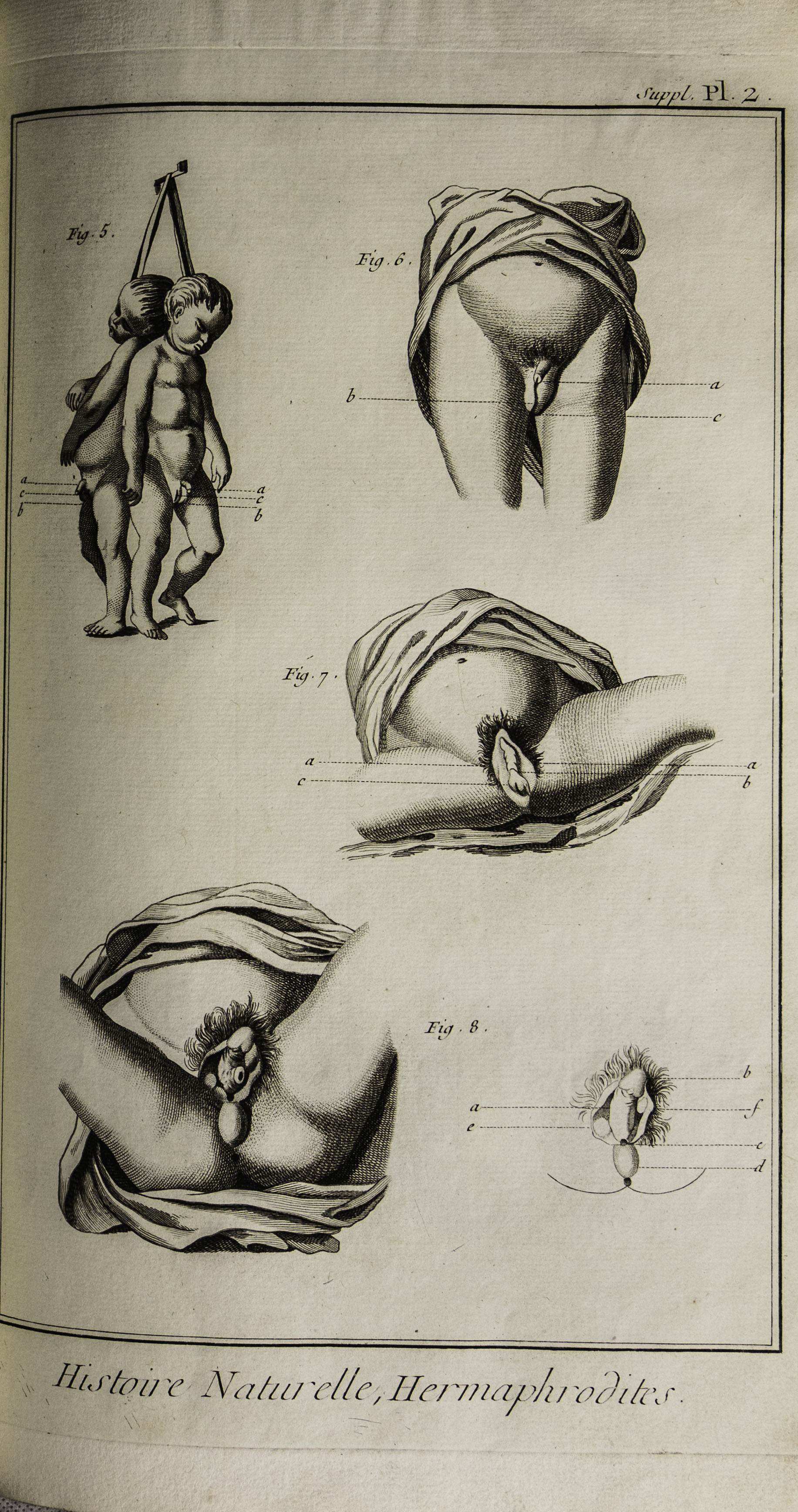

« Transgenre » : un post-humanisme à la portée de toutes les bourses

Si on en croit certaines statistiques, les demandes d’opérations en vue d’un changement de sexe ont fortement crû au cours des dernières années. Aux États-Unis, les opérations officiellement reconnues auraient augmenté de 20 % en 2016 par rapport à 2014 pour atteindre 3500 cas, mais ce chiffre ne décompte pas, loin de là, toutes les opérations qui seraient environ cinq fois plus nombreuses. Les compagnies d’assurance d’ailleurs proposent de plus en plus la prise en charge des opérations de « réassignation de sexe » qui découlent de ce que les psychiatres nomment « dysphorie de genre » (pour rester dans la langue politiquement correcte). En France, désormais les opérations de réassignation de sexe sont prises en charge (sous condition) par la Sécurité sociale. Il y a une sorte de banalisation de ce qui, il y a peu, était réservé à quelques individus, dans une certaine semi-clandestinité. Des changements importants s’opèrent donc qui ne sont pas seulement médicaux, mais affectent la sphère sociale et les idéologies. Les travestis faisaient partie d’un paysage social interlope : travestis au théâtre — pendant longtemps les rôles de femmes étaient tenus par des hommes — ou travestis des milieux prostitués. Le cinéma en fait un de ses thèmes de prédilection. Dans Victor, Vitoria, Julie Andrews joue le rôle d’une femme qui se déguise en homme qui se travestit en femme ! Les travestis jouent un rôle important dans le cinéma de Pedro Almodovar. Le chevalier d’Éon a longtemps fasciné les historiens et surtout les amateurs d’histoire. Dans tous ces exemples, on reste dans le jeu, dans le rôle qu’on cherche à endosser. Avec les opérations de changement de sexe, il s’agit d’autre chose, il s’agit d’une rupture profonde qui s’inscrit dans un ensemble de recherches, de tentatives plus ou moins folles devant permettre à l’homme de se modifier lui-même, de se transformer non dans les apparences, dans le jeu social, dans les mœurs (bonnes ou mauvaises), mais dans son être biologique, dans le substrat même de son existence. La banalisation du changement de sexe est ainsi le point d’entrée dans le post-humain. C’est à ce titre qu’il y a là un enjeu essentiel.

En premier lieu on devra clarifier la terminologie et

déterminer précisément ce que recouvre la vaste étiquette « trans », en évitant

soigneusement tout amalgame. On essaiera ensuite de déterminer les causes de la

demande « trans » et ce qu’elle indique de l’état affectif de la société

contemporaine. Enfin, on tentera de définir quelques pistes à la fois

concernant la logique de ce qui est engagé et les principes normatifs qui

permettraient éventuellement d’y résister.

Qu’est-ce que le trans ?

Le préfixe « trans » indique la traversée, le passage d’une

rive à une autre (transatlantique) ou la mise en relation d’entités

ordinairement séparées (les mouvements transgénérationnels). Le transhumanisme

est ainsi la mise en communication de l’homme et des machines permettant

l’avènement du post-humain. Le transgenre n’est pas très clair : il s’agit

non pas de souligner ce qui est commun aux genres masculins et féminins, mais

bien plus de refuser la séparation homme/femme (séparation assimilée à une

pensée « binaire ») et de permettre le passage de l’un à l’autre en soutenant

la fluidité des identités de genre – fluidité parfaitement en accord avec les

analyses de Zygmunt Bauman sur la société liquide ![3]

Mais si on admet, ce que demandent les théoriciens des gender studies, qu’il est nécessaire de distinguer le genre, comme

construction sociale, du sexe, comme construction biologique, alors le

transgenre n’est pas du tout l’équivalent du transsexuel, même si la frontière

entre les deux catégories est loin d’être étanche. Le transsexuel est celui qui

cherche à mettre en accord son sexe biologique et le genre qu’il pense devoir

assumer. Le transsexuel se fait opérer, renonce, pratiquement définitivement, à

tout ce qui pourrait le rattacher à son sexe de naissance pour se faire

greffer, autant que possible les attributs de l’autre sexe.

Psychanalytiquement, on pourrait dire que le transgenre est

celui qui manifeste tous les traits d’une névrose, mais ce terme est inadéquat.

Si la névrose est le symptôme d’un conflit entre le ça et le surmoi confiné à

l’intérieur du Moi, le névrosé ne perd pas le lien avec le réel. Il est

conscient de sa souffrance peut trouver dans la psychanalyse le moyen de

rechercher la vérité de sa souffrance et de s’en libérer ou du moins de la

placer sous contrôle. Dans la « dysphorie de genre », le lien avec le réel est

largement perdu. Ce qui veut changer de sexe, pense « réellement » être une

femme dans un corps d’homme ou inversement et loin d’introjeter ce conflit

(comme dans la névrose), il le projette en exigeant de la technique qu’elle

satisfasse son désir. Il y a là-dedans quelque chose qui ressemble à l’illusion

délirante (je me prends pour une femme comme d’autres se prennent pour

Napoléon), ou encore à la perversion narcissique dont Freud identifie l’origine

dans les troubles de l’identification de sexe et que Lacan ramènera clairement

à la « crise œdipienne ». Il y a de nombreux débats, à l’intérieur du mouvement

psychanalytique au sujet de la dysphorie de genre, mais comme les institutions

ont décidé que ce n’était pas un trouble psychique, mais un désir aussi normal

que la faim ou la soif, ces débats se font maintenant à voix basse pour éviter

de tomber sous les coups de la « phobophobie » ambiante.

Aujourd’hui militants comme psychiatres prônent l’abandon du

terme de transsexualité au profit du transgenre ou du transgenrisme, c’est-à-dire

tout ce qui concerne les transidentités, afin de prendre en compte tous les cas

de figures multiples. Un homme peut décider de devenir une femme lesbienne ou

une femme un homme gay, « l’identité sexuelle psychique » ne coïncidant ni avec

le sexe biologique (XX ou XY) ni avec l’orientation sexuelle (on hésite à

employer ce terme). D’ailleurs on n’a même plus le droit dire que Untel ou

Unetelle est né homme ou née femme, on doit dire « assigné à la naissance comme

homme ». Pour que personne ne soit oublié, on multiplie les catégories, puisque

ce trouble dans les identités déclenche une manie de la classification et de la

réidentification. Ainsi les LGBT (lesbienne, gay, bi et trans) doivent-ils (ou

elles ?) s’ouvrir aux « queers »

(ceux qui sont entre les deux), aux « agenres », etc. Ce qui est le plus

intrigant, c’est la maladie de la classification qui, au contraire de ce que

prétendent ses promoteurs, n’est rien d’autre qu’une essentialisation des

conduites.

Il y a pourtant une distinction importante à faire :

les travestis ne font que se déguiser, même s’ils usent des accessoires

féminins. Ils ne deviennent homme ou femme que sur le plan fantasmatique. Le transgenre

qui procède à une « réassignation » commence au contraire à se modifier

biologiquement. Et c’est un renversement radical de perspective. Toute la

théorie du genre repose sur la séparation du genre (sexuation psychique) et du

sexe biologique, mais les transformations de leur propre corps auxquels se

livrent les transsexuels ont pour but au contraire de rendre le corps sexué

identique au sexe psychique. Les « vrais » trans sont donc une réfutation

vivante par l’exemple de la théorie du genre ou de ce que les Américains

appellent « queer theory ».

Comment transforme-t-on un homme en femme ? Il y a plusieurs phases et plusieurs

techniques. La plus simple suppose une féminisation des traits visibles :

visage, cheveux, hanches, travail de la démarche, pilosité… Il est assez facile

pour un garçon aux traits féminins d’effectuer cette première transformation

qui reste réversible, mais demande un soin constant. On peut ajouter un

traitement hormonal et la chirurgie plastique pour fabriquer des seins. Mais il

n’y pas encore eu de changement de sexe à proprement parler. Ces transsexuels

(ceux que l’on peut voir dans les films pornographiques) sont en fait des

hommes qui peuvent se faire passer pour des femmes tant qu’ils ne sont pas

complètement nus. Ils continuent d’avoir des érections et des éjaculations

parfaitement masculines. Si cet individu masculin a une orientation lesbienne,

il (ou elle) peut devenir père biologique d’un enfant que porterait son amie (c’est

le thème d’un film d’Almodovar) et s’il séduit un homme, il ne peut évidemment

pas avoir les mêmes relations sexuelles que s’il était une femme.

La phase suivante consiste en une ablation des organes

sexuels masculins, testicules et pénis, et, au moyen d’une chirurgie plastique

assez lourde, on peut utiliser la peau du pénis pour fabriquer un

pseudo-clitoris et on sculpte un pseudo-vagin (vaginoplastie). L’individu qui a

subi ce traitement ne pourra plus redevenir qui il était. Mais il n’est pas pourtant

devenu une femme. Son pseudo-vagin ne se lubrifie pas naturellement et son

pseudo-clitoris n’est pas un clitoris.

Comment une femme devient-elle un homme ? C’est en gros le

même processus, mais en sens inverse. Dans une première phase, seuls les traits

extérieurs normalement visibles sont altérés, mais à condition d’engager

presque tout de suite des interventions chimiques (traitements hormonaux) et

chirurgicales (ablation des seins). Mais jusque là elle reste une femme. Une

femme à barbe, une femme qui a l’air d’un homme, mais une femme tout de même. Et

elle peut toujours mettre au monde un enfant (ces cas font la joie de la

presse). C’est seulement avec l’ablation des organes féminins et la

phalloplastie que la transformation devient irréversible (ou presque). Pour que

ce pseudo-pénis devienne érectile, il faut attendre entre 12 et 18 mois

pour pouvoir greffer un « pénis érectile » qui n’est qu’un organe mécanique

implanté à l’intérieur du pseudo-pénis et permettant à notre femme devenue

homme d’avoir des érections — mais évidemment pas d’éjaculation.

En ce qui concerne le plaisir sexuel, la littérature sur le

sujet est des plus confuses. Personne ne s’avise d’affirmer que les rapports

sexuels d’un trans opéré ou d’une trans opérée sont aussi satisfaisants que

peuvent l’être les rapports sexuels d’individus non opérés. Toutes sortes de

périphrases sont utilisées pour contourner la question : la jouissance est

affaire très subjective et personne ne sait comment jouit l’autre, etc. « On a

des sensations et c’est déjà bien », dit l’une. Il se pourrait bien que cette « réattribution »

ou cette « réassignation » sexuelle soit un leurre et certaines études font

état de 60 % de transopérés qui regretteraient cette opération — bien que

les chirurgiens spécialistes de ces opérations affirment de leur côté que leurs

patients vont presque tous très bien et ont une vie sexuelle satisfaisante. On

note aussi un grand nombre d’états dépressifs. La « réattribution » qui devait

résoudre un mal être pénible semble ne rien résoudre. Il y a peu de données

fiables concernant les tentatives de suicide après opération. Certains sites

évoquent des taux 20 fois supérieurs à la moyenne, sans citer de sources.

Mais Le Monde, favorable à tout ce

qui est moderne, concède que le taux de suicide reste très élevé après

l’opération, en partant du fait évident que les trans sont des gens plutôt

suicidaires avant l’opération. On peut donc supposer que l’opération n’a que

des effets très faibles dans le meilleur des cas, sur le mal-être des trans.

Il est évidemment interdit de dire que la dysphorie sexuelle

— c’est-à-dire le désaccord entre le sexe biologique et le psychisme — est une

maladie. Pour éviter cette conclusion qui s’impose à quiconque regarde les

choses avec un minimum de bon sens, on s’interroge aujourd’hui sur l’origine

génétique de la dysphorie sexuelle. Mais si c’est une question génétique alors

la réattribution de sexe (ou de genre) serait simplement une correction d’une « erreur

de la nature » ! Une des conséquences très gênantes pour les théoriciens du

genre, c’est qu’il faudrait admettre que nous n’avons pas affaire à des

constructions sociales, mais bien à quelque chose qui s’enracine dans le

biologique. Donc être homme ou femme n’est pas une affaire biologique, mais

être trans l’est. Toutes ces prétendues théories du genre flottant,

non-binaire, etc., ne sont en vérité qu’un bric-à-brac inconsistant, au

verbiage prétentieux, mais fort utile pour faire commerce de la détresse

humaine.

Ne pas confondre transgenre et homosexualité

C’est une erreur commise couramment, par les intéressés

eux-mêmes parfois : on confond volontiers transgenres et homosexuels et la

transphobie et l’homophobie sont volontiers mises dans le même grand sac des

phobies qu’il faut chasser partout où elles se manifestent. Pourtant

homosexualité et dysphorie sexuelle sont très différentes. Les homosexuels sont

des personnes attirées par le même sexe qu’elles et non pas attirées par le

sexe opposé alors que sous un certain rapport le transgenre est d’abord celui qui

ne se réalise sous une forme fantasmée que dans la représentation du sexe

opposé. Un homme homosexuel n’est pas spécialement efféminé et la vieille image

de la « tante » ou de la « grande folle » colle encore à la peau des

homosexuels assimilés aux « invertis ». S’il en ainsi, c’est en partie parce

que le jeu des apparences permettait justement de déguiser le rapport

homosexuel en rapport normal. Si dans un couple homosexuel l’un joue un rôle

féminin et l’autre un rôle masculin, c’est précisément ce qui permet de

renormaliser l’anormal et d’éviter d’avouer que ce qui fascine dans l’autre du

même sexe, c’est justement la mêmeté.

En vérité, ceux qui assimilent l’homosexualité et

l’inversion des sexes raisonnent en considérant que la seule sexualité digne de

ce nom est l’hétérosexualité et c’est pourquoi il faut à tout prix retrouver

une séparation des rôles, des stéréotypes hétérosexués jusque dans le rapport

homosexuel. Pourquoi un homme préfère-t-il sodomiser un autre homme ? A-t-il

vraiment besoin de l’illusion que l’autre est une femme ? Évidemment, non ! La

pratique grecque de la pédérastie qui n’est pas à proprement parler une

pratique homosexuelle, puisqu’elle ne concerne que les mâles adultes se liant

d’un amour sodomite avec des jeunes adolescents pubères (mais pas encore trop

barbus), est une pratique très particulière dans laquelle on ne retrouve en

rien l’inversion des sexes plus ou moins déguisée. Une femme n’éprouve pas de

désir envers une autre femme au motif qu’elle la trouverait « masculine » ou

qu’elle-même se sentirait comme un « garçon manqué », mais tout simplement

parce que cette autre femme sollicite son désir de femme.

Risquons encore une autre hypothèse. Toutes les sociétés que

nous connaissons ou presque considèrent que l’homosexualité est « contre nature »

ou ne serait qu’une particularité de certains individus qui seraient nés « avec

ça » et différeraient ainsi du cas général par une sorte de « difformité »

congénitale — ce qui est l’explication la plus courante des défenseurs de

l’homosexualité. Et pourtant, on pourrait faire l’hypothèse inverse. Si on

admettait avec Freud que la sexualité humaine est originellement « polymorphe »,

s’il n’y a pas à proprement parler d’instinct sexuel, mais des pulsions qui se

lient à des objets dans une histoire individuelle, on pourrait penser que

l’interdit de l’homosexualité est un interdit social culturel construit par les

sociétés pour diriger la sexualité vers la reproduction et en inhiber toutes

formes non conformes aux besoins sociaux. Il n’y a pas plus d’aversion « naturelle »

pour l’homosexualité qu’il n’y a d’aversion « naturelle » pour l’inceste. Au

demeurant, si l’homosexualité était « contre nature », il ne serait nullement

nécessaire de l’interdire ou de la réglementer. Freud nous met sur la voie

quand il écrit : « Nous sommes obligés de voir dans l’homosexualité une

excroissance à peu près régulière de la vie amoureuse, et son importance

grandit à nos yeux à mesure que nous approfondissons celle-ci » (Introduction à la psychanalyse), mais il

ne semble pas en tirer toutes les conséquences.

La position que nous proposons de tenir est qu’il n’y a

aucune essence homosexuelle, que personne ne peut dire absolument « je suis gay »

ou « je suis lesbienne » comme on dit « je suis Français » ou « je suis né dans

le village de Saint-Martin » ! L’homosexualité est une pratique sexuelle,

éventuellement une manière de vivre, mais nullement un genre d’être. Ce que

nous tenons de la nature, ce sont seulement des organes sexuels et des réseaux

neuronaux et hormonaux qui commandent la jouissance, mais leur usage en est

éduqué par la vie sociale et c’est cette éducation sociale de la sexualité qui

est maintenant condamnée comme discriminatoire par les défenseurs de

l’idéologie LGBT+etc.

Très curieusement, au moment où l’on répète à tort et à

travers qu’on ne naît pas homme ou femme, mais qu’on le devient, voilà que les

LGBT+etc. soutiennent qu’en quelque sorte on naît homosexuel ! Le genre

finalement n’est pas aussi troublé que le dit Mme Butler et que le

répètent ses sectateurs. L’essentialisation de l’homosexualité qui paraît si

absurde est maintenant utilisée pour justifier l’intervention de la médecine et

de la chirurgie esthétique dans les opérations de « réassignation de sexe » au

motif que le corps ne correspond plus à nos fantasmes.

Mais le fantasme par définition ne correspond pas au corps,

sinon ce ne serait pas un fantasme. On pourrait donc conclure que les

transsexuels, au moins pour une partie d’entre eux, seraient des homosexuels

honteux de l’être qui veulent faire correspondre leur apparence physique à leur

fantasme et dans ce but ils demandent une opération qui transformera toute leur

sexualité en un pur fantasme, car une femme devenue homme ne jouira jamais

comme un homme même avec un pénis gonflable ; et un homme devenu femme ne

jouira jamais comme une femme même avec un faux clitoris en peau de gland.

Mutilations sexuelles

Les opérations portant sur le sexe ne sont pas une invention

récente. On a longtemps castré les hommes (esclaves eunuques, jeunes castrats

pour les chœurs pontificaux) et les femmes de l’excision à l’infibulation jusqu’aux

surcharges hormonales des nageuses de l’ex-RDA ont payé un lourd tribut à la

volonté des puissants de ne pas se laisser arrêter par les barrières fixées par

« l’assignation sexuelle ».

Si on se dégage des normes du politiquement correct qui

prescrivent de ne jamais critiquer les opérations de réattribution de genre et

qu’on essaie de caractériser objectivement ce qui est en cause, il faut appeler

ces choses-là par leur nom : mutilations sexuelles. Supposons que

quelqu’un ait envie d’avoir une jambe plus courte que l’autre ou de se faire

greffer une main sur le ventre, on pourrait penser qu’on ne trouverait pas un

chirurgien pour aller triturer des organes sains avec son bistouri dans le seul

but de réaliser les fantasmes d’un « client ». En fait si : on trouve des

chirurgiens, bardés de « bienveillance » prêts à se lancer dans ces opérations

dont on pourrait se demander si elles sont bien conformes au serment

d’Hippocrate. Les opérations de « réassignation de genre » sont un bon business

qui dispose de la bénédiction des autorités politiques, des autorités morales,

notamment de la « gauche culturelle » et de notre Sécurité sociale qui a

pourtant beaucoup de mal à rembourser les vrais malades et notamment un certain

nombre de pathologies lourdes. Et pourtant émasculer quelqu’un, ou lui coudre

les grandes lèvres, même à sa demande, c’est bien une mutilation sexuelle, au

même titre que la castration, l’infibulation ou l’excision. La question du

consentement, au cœur de toutes les justifications des partisans de la « morale

minimale » à la Ruwen Ogien[4],

ne peut être invoquée. Si je tue quelqu’un à sa demande, je serai inculpé de

meurtre et j’aurai beau plaider le consentement de la victime, je mériterai

d’aller faire un tour en prison. Si je mutile quelqu’un à sa demande, il en ira

de même. Un film, projeté il y a quelques années sur Arte, narrait l’histoire

d’un masochiste qui demandait à son kiné de lui briser les membres pour finir

par le tuer. Tel était le bon plaisir du souffrant ! Admettrons-nous que cette

fiction devienne une réalité ?

Jusqu’à nouvel ordre en France l’excision est interdite et

conduit les « praticiens » devant la justice pénale. On pourrait faire

remarquer que cette barbare ablation permet d’insérer les filles dans leur

communauté, qu’elle est une tradition culturelle comme les autres et aussi respectable

que les autres, etc., et demander la dépénalisation de l’excision, ce qui fut

une revendication portée par l’ethnopsychiatrie et notamment par Tobie Nathan. Si

on pose cette question, on peut espérer que les LGBT+ en tous genres se

prononceront contre l’autorisation de l’excision — encore que l’évolution des

mentalités au cours des dernières années rende cette réponse problématique (le

relativisme culturel venant au secours de la barbarie). On alléguera que les

petites filles excisées ne sont pas consentantes et que c’est une différence

majeure. Ce n’est pourtant pas certain.

D’une part le consentement n’est pas toujours un argument.

Bien que dans la morale minimaliste des individualistes libertariens (à la

manière de Ruwen Ogien) le consentement individuel soit l’alpha et l’oméga de

la loi, c’est juridiquement intenable. La prostitution devrait être légalisée

selon les minimalistes moraux dès lors qu’il s’agit d’une occupation à laquelle

consentent librement les prostituées et prostitués qui sont transformés en « travailleurs

du sexe ». De même la location d’utérus (mères porteuses ou, plus correct

politiquement, GPA) devrait être légale dès lors que les femmes qui se décident

à porter le bébé d’un autre ou d’une autre sont consentantes et que leurs

intérêts pertinents sont pris en compte. Les « mauvais esprits » remarqueront

que les violeurs affirment généralement que leurs victimes sont consentantes. En

outre, on a de bonnes raisons de refuser aussi bien la transformation des

prostituées et prostitués en simples travailleurs du sexe que la GPA. D’une

part parce que le consentement réel de la personne ne peut jamais être

garanti : quand une femme pauvre se prostitue ou loue son utérus, est-ce

vraiment d’un libre consentement ? On voit rarement les femmes riches se

prostituer ou louer leurs services dans le cadre d’une GPA ! Plus généralement,

on se fait rarement exploiter de son plein consentement — je suis tout prêt à

admettre qu’il y a des prostituées qui le font par plaisir et que certaines

femmes adorent être enceintes, mais ça me semble des cas exceptionnels ou des

rationalisations a posteriori.

En second lieu, la loi peut légitimement interdire certains

actes auxquels une personne consent. Si, par exemple, je demande à quelqu’un de

me tuer, celui qui me tuera devra cependant être poursuivi pour homicide. Si je

vois quelqu’un sur le point de se suicider, je dois intervenir pour l’en

dissuader ou l’en empêcher par la force, faute de quoi je devrai être poursuivi

pour non-assistance à personne en danger. On peut le regretter, mais je n’ai

pas non plus le droit de me « défoncer » à l’héroïne ni même de refuser à

l’avance de cotiser à l’assurance maladie au motif que je ne veux jamais avoir

affaire aux médecins et que je préfère mourir. Au moins dans une certaine

mesure, je n’ai le droit ni de regarder passivement quelqu’un se faire du tort

à lui-même ni de me faire du tort à moi-même. On peut discuter de la fameuse

thèse kantienne concernant les devoirs que l’on se doit à soi-même, et elle ne

doit certainement pas être appliquée de manière absolue et mécanique — mais

c’est vrai de tout précepte moral — mais elle reste un cadre moral et juridique

pertinent.

Quoi qu’il en soit, on peut certes se faire du mal à

soi-même, se mutiler, se suicider, etc., mais ce ne peut pas être un droit, et

a fortiori un droit exigible et remboursé par la sécurité sociale ! On

objectera que les opérations de changement de sexe (pardon, de genre !) sont

non seulement consenties, mais permettent à l’individu de trouver son bien. Cet

argument est également très contestable. D’une part, que quelqu’un croie

trouver son bien avec un certain moyen, ne signifie pas qu’il trouvera

réellement son bien. L’expérience montre, comme on l’a dit, que de nombreux

opérés en vue de la « réattribution de sexe » sont loin d’y trouver leur bien.

D’autre part, que quelqu’un croie trouver son bien dans une mutilation ne

signifie pas qu’une personne extérieure, a fortiori un médecin qui a prêté le

serment d’Hippocrate, puisse l’aider à opérer cette mutilation, de la même

manière qu’on n’est pas autorisé à casser le bras d’un masochiste qui demande

qu’on lui casse le bras.

Il se pourrait que le terme mutilation soit abusif. Les

partisans du « transgenre » considèrent que l’opération permettant de changer

de sexe n’est pas une mutilation, mais un pas fait pour faire coïncider

l’identité biologique et l’identité psychique. Quand le pape organisait des

rafles de jeunes garçons pour les castrer afin d’en faire des chanteurs à la voix

très aiguë, il mutilait ces garçons et pour leur « bien », puisque la vie d’un

castrat à la cour pontificale devait être malgré tout « meilleure » que la vie

dans un milieu pauvre jusqu’au siècle dernier ! L’excision par ablation des

grandes lèvres permet sûrement l’intégration dans la communauté et c’est bien

pourquoi ce sont les mères excisées qui insistent souvent pour que leurs filles

le soient à leur tour, et donc on pourrait considérer que c’est un « bien »,

thèse soutenue par certains relativistes culturels. On le voit, la notion de ce

qui est un bien est un peu trop élastique pour donner des critères moraux

sérieux. Il n’est pas besoin d’avoir lu la Critique

de la raison pratique et les Fondements

de la métaphysique des mœurs de Kant pour s’en convaincre.

Un changement de sexe est bien objectivement une mutilation,

puisqu’on perd les organes liés au plaisir et à la reproduction (le cas échéant)

ne gagnant pas les organes de l’autre sexe, mais seulement des faux semblants,

des piteuses caricatures de pénis et de clitoris. Les vaginoplasties ne créent

pas des vagins capables de se lubrifier eux-mêmes et les phalloplasties ne

produisent que des bouts de chair pendante, sauf à leur coller des prothèses

mécaniques — pour les prothèses de sexe, il y avait déjà l’antique godemichet

modernisé en vibromasseur, lequel, hélas, n’est pas remboursé par la Sécurité sociale.

De quelque manière qu’on pose le problème, les opérations de

« transsexuation » sont bien des mutilations sexuelles. On peut dire que ce

sont des mutilations sexuelles volontaires, mais cela ne change rien à la

caractérisation et il n’y a aucune raison que la société apporte son concours à

ces pratiques, sous quelque forme que ce soit.

Bricolage : le corps en pièces détachées

La vision du corps qui ressort de cette plongée dans le

monde de la « réassignation » est celle d’un montage d’organes qu’on peut découper

et remonter à volonté. Le moi-corps, ce corps subjectif qui est

l’investissement même du réel par le sujet, investissement dans lequel le sujet

lui-même se constitue, est transformé en un simple montage d’organes. Dans l’Anti-Œdipe, Deleuze et Guattari

faisaient l’éloge de la schizophrénie comme véritable critique en acte du

capitalisme. Cette proposition découlait d’une vision du réel comme composé de

« machines désirantes » : un corps n’est rien d’autre qu’un branchement de

machines désirantes. On peut certes critiquer les thèses de Deleuze et Guattari

et leurs conséquences, mais les concepts qu’ils produisent disent quelque chose

de l’idéologie du temps présent.

Le transgenre met bien le corps en pièces détachables et

interchangeables. Prendre de la peau du bras pour fabriquer un bout de

pseudo-pénis, prendre l a peau du

pénis et des testicules pour fabriquer des organes féminins, voilà la routine

des opérations de réattribution de sexe. Voyons le détail. La vaginoplastie

n’est pas a priori une opération liée

à une réattribution de sexe. Elle peut être une simple opération de

régénération du vagin, du même type que les autres opérations de chirurgie

esthétique, notamment à la suite d’un accouchement. Mais la vaginoplastie de

changement de sexe est d’une autre nature. Comment les choses se passent-elles ?

Ça commence par une thérapie hormonale qui est une sorte d’anti-puberté et développe

chez le futur réattribué des caractères féminins (diminution de la pilosité,

croissance des seins), et avec une forte baisse des capacités érectiles. La

thérapie hormonale est arrêtée deux à trois semaines avant l’intervention. La

personne qui va subir cette intervention est hospitalisée la veille de

l’opération. Au cours de cette intervention chirurgicale, qui dure de deux à

quatre heures sous anesthésie générale, le chirurgien retire les deux

testicules et le contenu du pénis, puis crée un vagin en utilisant la peau du

pénis soudée à l’extrémité et retournée vers l’intérieur (et une greffe de peau

en plus si nécessaire). Le clitoris est créé à partir du sommet du gland. Le

prépuce est utilisé pour créer les petites lèvres, les parties extérieures du

scrotum pour créer les grandes lèvres. Élémentaire, non ?

Comment se passe la phalloplastie ? Comme pour la

vaginoplastie, on commence par une cure d’hormones (mâles cette fois) qui

change la voix et fait pousser les poils ; on peut compléter par une mastectomie.

Ensuite on passe à l’hystérectomie (ablation de l’utérus). Grâce à de la peau

prélevée sur le bras, le ventre ou une cuisse, on fabrique un pénis qu’on

greffe en raccordant l’urètre pour permettre au réattribué sexuellement

d’uriner debout. Le raccordement se fait en utilisant les petites lèvres. On

peut également implanter des prothèses de testicules qui seront bien pratiques

pour y loger la pompe actionnant le pénis érectile artificiel. On réfléchit

aussi sur la greffe du pénis, bien que cette opération soit encore très rare aujourd’hui

(c’est-à-dire au moment où ces lignes sont écrites) et réservée uniquement aux

hommes émasculés par accident — un soldat américain blessé en Afghanistan s’est

vu ainsi greffer pénis et scrotum — mais on n’a encore jamais greffé de pénis

sur une femme.

Inutile d’entrer dans les détails. Et laissons de côté les

éventuelles complications chirurgicales, les souffrances endurées par le

candidat à la réassignation de sexe, la débauche de chirurgie et les moyens

hospitaliers qui sont consacrés à ces opérations, fort utiles au business de la

santé. On a bien affaire à du bricolage où les diverses parties du corps sont

coupées, réassemblées différemment. Il faut s’interroger sur la signification

de la mise du corps en pièces détachées. On pourrait commencer par admettre que

la dysphorie de genre exprime un rapport pervers ou psychotique avec son propre

corps — la dislocation du rapport au corps est souvent caractéristique de la

schizophrénie. Se sentir femme dans un corps d’homme ou homme dans un corps de

femme, c’est bien un déni du réel. Le corps propre, c’est le sujet lui-même et

cette idée que le corps est un ensemble de pièces ajustables en fonction des

désirs du sujet est proprement folle. Or c’est cette idée que véhiculent les

théoriciens du transgenre : je pourrais choisir mon corps en quelque sorte

comme je choisis l’ameublement de mon salon.

On sait bien que la réparation des corps mutilés par des

accidents ou par des brûlures nécessite toutes sortes d’opérations complexes