Aux éditions Max Milo:

vendredi 31 janvier 2025

Devenir des machines

jeudi 30 janvier 2025

Le caractère sacré de la vie

Qu’est-ce qui est sacré ? La démarche de Dworkin

Ronald Dworkin (1931-2013) est un important philosophe du

droit américain. Ses livres comme Law’s empire ou Taking rights

seriously tentent de sortir des dogmes du positivisme juridique et

rétablissent un lien nécessaire entre le droit et les principes moraux. Sovereing

Virtue (2000), défend l’égalité dans la même optique que le libéralisme

politique rawlsien. Dans Life’s Dominion (1993), il se confronte en tant

que « libéral » (américain) aux conservateurs sur les questions de l’avortement

et de l’euthanasie.

dimanche 19 janvier 2025

Faut-il vraiment croire dans la politique?

Au soir de ma vie, j’éprouve le besoin de regard un regard rétrospectif sur ce qui m’a grandement occupé pendant plusieurs décennies, à savoir la politique. Ce bilan que je me sens contraint de présenter est aussi largement celui de toute une génération, ceux qui, jeunes en 1968, sont tombés dans le bain « révolutionnaire ». On peut penser que c’est un peu présomptueux de vouloir parler au nom d’une génération et c’est pourquoi je m’en abstiendrai. Ce texte est écrit à la première personne. D’autres pensent et penseront tout autrement.

mercredi 18 décembre 2024

Souveraineté et protection des citoyens

L’idéal serait qu’on se passe d’État, et l’anarchisme est une doctrine séduisante. À laquelle on peut répondre avec saint Augustin que des hommes qui n’auraient pas commis le péché originel pourraient vivre harmonieusement sans avoir à obéir à une institution politique. Malheureusement, même si on n’accepte pas la doctrine augustinienne du péché originel, force est de constater que les hommes ont besoin d’un souverain comme les chiens ont besoin d’un maître, ainsi que le dit l’excellent Dany-Robert Dufour.

lundi 9 décembre 2024

Il faut « mettre du vin nouveau dans des outres neuves »

J’ai lu et et recensé le livre de François Bazin consacré à Lambert. Au-delà de Lambert se pose une question plus générale qui est celle du destin du trotskisme, du « marxisme révolutionnaire » et de notre « génération ». Aller jusqu’au bout de l’analyse. Si on veut continuer, extirper les racines de quelque chose qui ne concerne pas seulement le lambertisme, mais toutes les tentations du « marxisme révolutionnaire », il faut « mettre du vin nouveau dans des outres neuves » (Matthieu, 9,17).

dimanche 10 novembre 2024

Sur la question des forces productives

J’ai déjà eu l’occasion de dire tout le bien que je pense du livre de Kohei Saito, Moins. Indépendamment des réserves que pourrait entraîner telle ou telle formulation ou tel ou tel exemple, sur le fond, Kohei Saito a raison et il lit correctement Marx.

mardi 22 octobre 2024

Il n'y a pas de politique scientifique

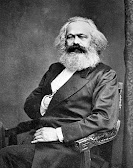

Le « socialisme scientifique » fut une catastrophe intellectuelle et politique. Cette catastrophe trouve, pour partie, ses origines dans les œuvres de Marx qui voulut faire œuvre de science et compara en quelques passages son travail à celui de Galilée.

Il estimait aussi que la transformation radicale du mode de production capitaliste se produirait avec la nécessité qui préside aux métamorphoses de la nature. Mais l’œuvre majeure de Marx, Le Capital, ne s’intitule pas « Science de l’économie capitaliste », ni « Théorie scientifique de l’histoire », ni « Théorie générale des classes », ni quoi que ce soit de ce genre. Son sous-titre est Critique de l’économie politique. Marx se place d’emblée sur le terrain d’une « théorie critique », c’est-à-dire d’une critique des théories qui se veulent scientifiques. Marx ne nous donne pas une théorie scientifique, mais plutôt une « métathéorie », une théorie de la théorie. Marx n’est pas Auguste Comte ! N’en déplaise à Althusser.

samedi 12 octobre 2024

« Moins » par Kohei Saito

Kohei Saito est un philosophe japonais (né en 1987), docteur en philosophie de l’université Humbolt de Berlin, professeur associé à l’Université de Tokyo. Il participe aux travaux de la nouvelle MEGA (éditions des œuvres complètes de Marx et Engels). En 2020, il publie Hitoshinsei no ‘Shihonron’ (qu’on peut traduire par « Le Capital dans l’Anthropocène »), un livre qui se vend à 500000 exemplaires !

C’est une version remaniée de ce livre qui sort en français sous le titre Moins ! La décroissance est une philosophie (Seuil). Il a également publié en 2016 La Nature contre le capital. L’écologie de Marx dans sa critique inachevée du capital (Syllepse, 2021), dont j’ai rendu compte brièvement dans La Sociale. Kohei Saito prend tout le monde à revers et propose une lecture de Marx aussi ébouriffante que stimulante, débouchant sur des perspectives politiques et sociales pour notre époque.

mardi 8 octobre 2024

Bifurcation

– 1 —

L’action politique — si l’on pense qu’elle est utile parce que motivée par le sens du bien commun — demande que l’on soit capable de dégager des orientations à long terme, en fonction de ce que l’on peut discerner des tendances historiques générales. Lorsque Rosa Luxemburg analysait la dynamique globale du mode de production capitaliste, elle en déduisait le caractère inéluctable d’une sorte de crise finale de ce mode de production, et cette perception de l’avenir justifiait son pronostic : « socialisme ou barbarie ».

lundi 7 octobre 2024

La logique totalitaire (II)

Poursuivons notre lecture de Jean Vioulac. Nous abordons maintenant l’analyse du nazisme. Après Léviathan, nous avons affaire à Béhémot ! C’est un monstre terrestre que l’homme ne peut pas plus domestiquer qu’il ne peut attraper Léviathan avec un hameçon.

Le communisme comme humanisme combattant

25 avril 2020 | Par Thomas Munzner | Un article publié sur le site italien de Comunismo e comunità « […] chez Marx, l'idée du communis...

-

Ce dialogue (dont l’authenticité a été parfois contestée) passe pour être une véritable introduction à la philosophie de Platon. Il est sou...

-

Cher Rodolphe Cart, J’ai lu avec un intérêt soutenu votre livre consacré à Mélenchon, le bruit et la fureur. Portraits d’un révolutionnair...

-

1 Présentation générale 1.1 Platon : éléments biographiques et œuvres. I Les événements Platon serait...