Ces lignes sont écrites en vue d’une étude plus approfondie

des Principes de la philosophie du Droit.

Il s’agit du prologue à un travail plus développé qui viendra par la suite.

jeudi 28 février 2019

Par quoi sommes-nous concernés dans l'action politique?

Nous avons

montré que l’action politique est précisément ce qui constitue la cité –

quelles qu’en soient les formes. Nous avons également vu que la cité est un

monde – le microcosme – qui doit refléter le monde naturel – le macrocosme.

Le monde, ce

n’est donc pas simplement « tout le monde », au sens de « tous

les gens ». Le monde est ce qui rend possible la vie humaine, puisque

l’homme est un zoon politikon. Le

souci du monde est donc le souci propre de l’homme en tant que politikon et l’activité politique est

donc directement concernée par le monde. Il ne s’identifie au souci des autres

qui peut ne viser les autres hommes à titre de personnes privées (par exemple

la charité privée n’est pas une action politique, dans la famille nous sommes

concernés par nos proches, etc.). Être concerné par soi-même, c’est précisément

se retirer du monde : par exemple, dans la vie contemplative, dans la

méditation, ou pour le croyant dans la prière, je me retire en moi-même.

De ce qui

peut ici être établi aisément, en se souvenant des cours sur cette vision

grecque du monde dont nous sommes les héritiers, on peut tirer quelques

questions :

1.

Toute action est-elle politique ? Et de ce point de vue, il faut admettre

comme complément de la politique l’existence de ce que Hannah Arendt appelle le

domaine privé. Dans le domaine

privé, l’homme se sépare du monde, il se protège du monde. L’inviolabilité du

domaine privé est le corrélat de la politique.

2.

Ce qui émerge à l’époque moderne et dont les auteurs des Lumières sont les

premiers témoins et les premiers analystes, c’est l’invasion du domaine privé

(celui de l’économie, la gestion de la maisonnée) dans le domaine public. Et

c’est ici que s’enracinent deux phénomènes : la subversion de l’espace du

politique par les intérêts privés et la perte programme du monde commun.

3.

Le totalitarisme est la perte du monde commun. La politique disparaît, écrasée

par l’accumulation de puissance de l’État totalitaire. Il suppose des masses

atomisées, la dislocation des classes et des peuples (voir les analyses de Hannah

Arendt).

***

En ce qui concerne la première question, il faut comprendre

ce qu’est la politique. Comme le dit Hannah Arendt, il ne s’agit pas de

l’homme, mais des hommes, dans leur pluralité. Dans l’espace public, ils

se rencontrent dans leur pluralité et en même temps admettent entre eux une

certaine égalité. C’est pourquoi la question de savoir qui a accès à l’espace

public est une question aussi importante. Cet espace est le lieu de la

politique et existe entre les hommes en tant qu’ils appartiennent à la

communauté politique. Il est bâti, maintenu et transformé par l’action

politique. Et ce quelle que soit la forme du gouvernement. Dans la démocratie

athénienne seule une petite minorité (10%) constituait le « peuple »

de ceux qui avaient la qualité de citoyens à part entière et jamais il n’y a de

communauté politique dans laquelle tous les individus sont citoyens. Il faut

aussi distinguer les conditions légales de la citoyenneté de sa réalité

effective. L’action politique peut être le fait d’individus qui légalement ne

sont pas ou pas encore citoyens. Dans les régimes tyranniques ou simplement

autoritaires, une partie de l’action politique peut être clandestine, ce qui

n’ôte rien à son caractère d’action politique qui fait exister le politique

comme tel.

En tant qu’elle est politique cette action est concernée par

le monde. Et ce indépendamment des motivations des acteurs – qui peuvent être

des motivations parfaitement égoïstes ou passionnelles – la libido

dominandi. C’est ici qu’il importe de définir ce que l’on appelle

« monde ».

On en peut avoir une approche intuitive par l’usage du mot

« monde ». On parle du « monde grec » pour parler de cette

unité politique (unité d’une diversité de cités, indépendantes les unes des

autres, unité de culture, existence de liens privilégiés). Le mundus

chez les Étrusques, et cela a été repris par les Romains désignait un puits

destiné à recevoir les offrandes destinées aux dieux des puissances

souterraines : sa place découlait du bornage des cités. À partir du mundus

se dessinent l’axe vertical et les axes horizontaux orthogonaux du monde

des hommes, lequel est une image inversée sur monde des astres. Le monde

renvoie à l’ordre, à l’arrangement et c’est toujours à partir du microcosme

humain que le macrocosme s’ordonne. Le monde n’est donc pas un espace abstrait

mais un espace arrangé dans lequel on peut cheminer (parcourir le vaste monde,

par exemple). Ainsi l’action politique, celle qui consiste, si on revient à

l’étymologie, à bâtir une cité est donc bien constitutive du monde. Elle

aménage ce monde dans lequel les hommes peuvent vivre, dans lequel les petits

d’homme peuvent « venir au monde », c’est-à-dire s’acheminer vers ce

qui est proprement

l’humanité. La vie mondaine est la vie publique, à quoi s’oppose le fait de se retirer du monde pour se consacrer au salut de son âme (voir Pascal).

l’humanité. La vie mondaine est la vie publique, à quoi s’oppose le fait de se retirer du monde pour se consacrer au salut de son âme (voir Pascal).

La vision cosmopolitique des Stoïciens ne contredit pas cette

façon de voir. L’homme est « citoyen du monde » affirment-ils

s’opposant ainsi à la citoyenneté limitée de la polis antique. Chez les

Romains, cette vision s’appuie sur la conception de l’imperium romain

dont la « destinée » est de faire régner partout la pax romana.

C’est bien encore le souci du monde qui caractérise l’action politique.

Donc il est évident que dans l’action politique nous sommes

bien concernés par le monde et non par nous-mêmes ! Que cette action

renvoie à nos intérêts, c’est certain. Les hommes agissent toujours en vue de

ce qu’ils croient être leur « utile propre », même si celui qui se

limite à ses intérêts égoïstes bornés ne voit pas plus loin que le bout de son

nez ! Il faut ajouter que pour s’engager dans quelque entreprise que ce

soit, il faut y être intéressé. On le voit l’opposition entre le monde et

nous-mêmes ne recoupe pas l’opposition – souvent floue et parfois factice –

entre l’action désintéressée et l’action en vue de nos propres intérêts.

***

Abordons le deuxième aspect. L’élargissement du monde des

Européens, concomitant avec les voyages transatlantiques et trans-pacifiques, a

bouleversé l’ordonnancement du monde ancien. Le « nouveau monde »

n’est pas seulement cet espace qu’ouvrent les navigateurs espagnoles, portugais

et italiens. C’est un nouveau monde qui se construit sur les décombres de

l’ancien. Un monde qui perd son centre – Copernic et Galilée nous font passer

« du monde clos à l’univers infini », pour reprendre le titre du

livre de Koyré. Si le centre est partout et la circonférence nulle part, comme

le disait déjà Nicolas de Cues repris par Pascal, comment penser encore

l’existence d’un monde commun des humains ? Cherchant la « loi de

Newton » qui régit les affaires humaines, Adam Smith découvre que c’est

l’intérêt de chacun qui est la « loi de la gravitation universelle »

qui fait tenir ensemble les hommes. Ce n’est plus le souci du monde, le souci

proprement politique qui les anime, mais le souci de leurs propres intérêts

dont la « main invisible » assure la cohésion et l’harmonie

universelle. On peut estimer, comme Jean-Claude Michéa, que la voie ouverte par

Smith est une impasse ; mais le philosophe écossais a clairement saisi le

mouvement en cours : la subversion du « commun » par les

intérêts privés.

Dans ce monde, où les hommes sont comme des atomes isolés mus

par la seule loi de la maximisation de leur utilité, les individus sont tous

interchangeables et il n’y a plus de place pour l’action politique. Le

gouvernement des hommes pourra laisser la place à la « gouvernance »,

seule « régulation » subsistante pour assurer les flux des échanges,

entre marchandises toutes rendues équivalentes par cet équivalent général

qu’est l’argent.

Si le monde ancien valorisait l’individualité, si la gloire

et l’honneur étaient la marque de la contribution de l’individu exceptionnel au

monde commun, une marque qui faisait qu’il devenait immortel dans la mémoire de

sa communauté politique, ces valeurs sont maintenant considérées comme des

« bagatelles » (Hobbes, Léviathan, ch. XIII). Locke considère

même que la propriété finalement est plus sacrée que la vie (cf. Traité du

gouvernement civil).

De manière contradictoire, la modernité valorise les droits

individuels et la liberté politique au moment même ils semblent perdre leur

sens profond. Conscient que la « société civile » abandonnée à la

dynamique de l’échange signifierait la fin de la communauté spirituelle des

hommes, Hegel tente de penser l’État comme l’unité contradictoire de l’individu

et de la totalité. L’État est pensé comme la plus haute réalisation de

l’Esprit, cette unité qui garantit la liberté des individus dès lors qu’ils

reconnaissent la suprématie de la volonté générale.

***

Nous arrivons ainsi la dernière de nos questions. Le système

totalitaire, tel que l’a analysé Hannah Arendt n’est en rien le produit de la

malveillance de quelques hommes particulièrement monstrueux qui ont réussi à

mener à bien leurs fins propres en asservissant toute la population d’un pays

ou d’un continent. Dans la deuxième partie des Origines du totalitarisme

intitulée L’impérialisme, Arendt montre que l’impérialisme, avec la

Première Guerre Mondiale a précipité le déclin de l’État-nation en faisant

« exploser la solidarité des nations sans espoir de retour, ce que nulle

autre guerre n’avait jamais fait. » (op. cit. Seuil, Collection

« Points », p. 239). Des millions de femmes et d’hommes sont déplacés

à la suite de l’effondrement des vieux Empires (empire russe, empire ottoman,

empire austro-hongrois). Des foules de « sans-droits » vont

apparaître, privées de la protection d’un État, devenues apatrides,

c’est-à-dire privées d’un lieu où habiter le monde. Or, cette situation découle

de cette subversion du domaine public par les intérêts privés, nous dit encore

Hannah Arendt. Et c’est de là que naît de le système totalitaire lequel repose

sur la masse, c’est-à-dire l’agglomération d’individus séparés de toute

appartenance collective à un monde commun et qui ne tiennent plus ensemble que

par le culte du chef et la toute-puissance de la police politique. À bien des

égards, le système totalitaire se distingue radicalement d’un étatisme

autoritaire comme l’histoire en a tant connus. Il est donc anti-politique.

« Les organisations totalitaires sont des organisations d’individus

atomisés et isolés » (H. Arendt, Le système totalitaire, Plon, p.

69) Avec Hannah Arendt, nous pouvons comprendre que la terreur s’impose quand

les hommes sont isolés, quand ils ont rompu tout lien avec vie politique et

avec l’œuvre de construction d’un monde humain, quand ils sont réduits au rôle

d’animal laborans dont la vie est exclusivement dirigée par les valeurs

du travail.

La pensée a toujours besoin de la solitude, elle est le

dialogue de l’âme avec elle-même, ainsi que le dit Platon. Mais la solitude

n’est pas la désolation. La solitude du penseur suppose que soit gardé le

contact et le lien avec les autres. Le totalitarisme produit la

désolation : de même qu’il rend impossible l’action politique, il rend

impossible toute vie véritablement privée. « La désolation, fonds commun

de la terreur, essence du régime totalitaire, et pour l’idéologie et la logique

préparation des bourreaux et des victimes, est étroitement liée au déracinement

et à l’inutilité dont ont été frappées les masses modernes depuis le

commencement de la révolution industrielle et qui sont devenues critiques avec

la montée de l’impérialisme à la fin du siècle dernier et la débâcle des

institutions politiques et des traditions sociales de notre époque. » (Le

système totalitaire, op. cit. p. 304)

***

En conclusion, il est clair que dans l’action politique nous

sommes concernés par le monde et non par nous-mêmes, ce qui ne signifie pas que

nous ne devions pas réserver une partie de notre temps au souci de nous-mêmes

et plus généralement aux soucis de l’espace privé qui reste absolument

nécessaire pour protéger la vie humaine contre le monde. De ce point de vue, la

séparation entre le domaine privé et la sphère publique doit être maintenue. À

l’inverse, on peut noter que le processus que l’on appelle

« mondialisation » loin d’être la constitution d’un monde commun à

tous les hommes sur la surface de la Terre revient pour des centaines de

millions d’individus à la destruction de tout monde commun, des individus sans

attache, déracinés réduits à la condition de consommateurs peuplent ce monde

sans frontières où les individus se heurtent pourtant à des nouvelles frontières

bien plus imperméables que toutes celles que l’humanité a connues dans son

histoire. L’effacement des frontières entre la sphère publique et le domaine

privé se traduit aussi pour les individus par une désertion du souci d’un monde

auquel ils ne croient plus pouvoir contribuer et donc un affaissement de toute

conscience proprement politique, sans que pour autant il y ait un repli sur la

sphère de l’intériorité – à la manière des Stoïciens défendant la liberté

intérieure du sujet – précisément parce que le consommateur est un sujet sans

intériorité et parce que prétendu individualisme de notre époque fabrique le

plus souvent des individus en série. Au-delà de ces processus sociaux, reste

pour la « réalité humaine » comme le dit Sartre la responsabilité

pour le monde.

mardi 26 février 2019

Épineuses questions de morale

Face à la folie de notre époque, nous sommes parfois pris de

vertige. Quand Science et Avenir

annonce l’arrivée proche de bébés OGM aux capacités cognitives augmentées, on

se dit que « le meilleur des mondes » est arrivé. Mais la question

qui suit est très ennuyeuse : au nom de quel principe pouvez-vous

condamner ce type d’expérimentations qui nous permettrait d’améliorer l’espèce

humaine ? Comment ne pas constater que sur les autres questions qui se

posent aujourd’hui avec acuité dans le domaine de la procréation, des

biotechnologies, du début et de la fin de la vie, nous sommes désarmés

moralement, c'est-à-dire que nous avons beaucoup de difficultés à trouver des

critères sûrs qui pourraient nous permettre de trancher, de dire ceci est bon,

ceci est permis ou ceci est interdit.

Nous ne pouvons plus guère en effet nous référer aux sources

traditionnelles de l’autorité morale, qu’elles résident dans la tradition de la

communauté politique à laquelle nous appartenons ou dans l’autorité religieuse.

En héritiers des Lumières, nous croyons au développement de l’autonomie,

c'est-à-dire à la puissance souveraine de la raison en tant qu’elle est la

raison pratique qui doit déterminer notre volonté et nous rejetons les morales

hétéronomes, c'est-à-dire les morales reposant sur un commandement extérieur. Mais

ce que la raison nous dicte est loin d’être toujours clair et univoque. Comment

argumenter sérieusement en ces matières ?

On pourrait être tenté de se référer à une morale naturelle,

quelque chose que nous reprendrions chez Aristote et chez les Stoïciens. « En

toutes choses, suivre la nature » : voilà un précepte qui a le mérité

de la clarté. Il nous permettrait de séparer le bon grain de l’ivraie, ce qui

est conforme à la nature et ce qui est contre-nature. Hélas, nous avons appris

qu’il n’en est rien ! Le stoïcisme romain (pour aller vite), celui de

Sénèque, d’Épictète et de Marc-Aurèle, celui qui va retrouver ses lettres de

noblesse à l’âge classique, est un stoïcisme bien rasé et bien peigné, tout à

fait présentable dans la bonne société et en particulier dans la bonne société

chrétienne, mais le stoïcisme réel, le stoïcisme grec qui s’enseignait en ce

lieu d’Athènes nommé la « stoa »

(le portique) était d’une autre nature – si j’ose dire. Il prenait tout à fait

au sérieux l’idée de loi naturelle et en tirait toutes les conséquences. L’idée

d’une communauté de tous les hommes qui étaient donc frères d’une certaine

manière les conduisit à mettre en cause l’esclavage. Mais la communauté des

hommes avec les autres êtres vivants allait également de soi et c’est ainsi que

certains auteurs de cette tradition trouvaient également naturels les rapports

sexuels entre les hommes et les bêtes. Il est donc assez douteux de suivre la

nature au sens stoïcien.

Pendant longtemps, l’homosexualité fut condamnée comme

« contre nature » : la nature n’avait-elle pas destiné les

organes sexuels à la reproduction de l’espèce et dès lors les rapports sexuels

entre personnes du même sexe ne pouvant jamais, même potentiellement, être

orientés vers la procréation, ils étaient clairement opposés à la nature. Pour

réfuter ce point de vue, il faut réfuter l’idée d’une morale naturelle et

admettre que la morale dépend des conventions humaines que l’on peut changer à

volonté. C’est pourquoi les défenseurs de la cause LGBT se réfèrent, à l’appui

de leurs revendications, à de nombreux exemples de sociétés dans lesquelles les

pratiques homosexuelles sont admises voire, dans certains cas, encouragées, ce

qui prouverait qu’elles ne sont pas vraiment « contre nature » !

Cette première stratégie peut d’ailleurs, assez paradoxalement, s’appuyer aussi

sur le recours à la nature : l’éthologie a montré de nombreux exemples de

comportements « homosexuels » chez les animaux, notamment chez les primates

mais pas seulement et donc elle est aussi naturelle que les relations hétérosexuelles.

L’argument selon lequel un comportement devrait être toléré

parce que l’on en trouve des exemples dans la nature n’est évidemment pas très

convaincant. De nombreux animaux tuent une partie de leurs petits quand les

portées sont trop nombreuses. En déduira-t-on que l’infanticide peut être

autorisé ? Au motif que les chiens mangent souvent des excréments, faut-il

renoncer à classer la coprophilie au rang des perversions ?

On voit donc que les arguments « naturalistes » ne

sont guère convaincants, ni dans un sens ni dans un autre. Des prétendues lois

naturelles, on ne peut rien tirer quant aux obligations que devraient suivre

les humains. L’interdit de l’inceste ne peut se fonder sur la nature puisque nous

n’avons aucune répugnance naturelle envers l’inceste, sinon l’interdit serait

inutile. De l’éthologie, on ne peut non plus conclure que certains

comportements devraient être autorisés. Il n’est pas des plus pertinent de

justifier l’homosexualité humaine en alléguant celle des chimpanzés !

À ceci on pourrait ajouter un argument « sadien ».

Dans La philosophie dans le boudoir, Sade

reprend au pied de la lettre le principe stoïcien « en toutes choses,

suivre la nature » mais il en tire des conclusions assez désagréables. Les

vertus prônées par la morale ordinaire sont contre nature : « renoncez

aux vertus, Eugénie ! Est-il un seul des sacrifices qu’on puisse faire à ces

fausses divinités, qui vaille une minute des plaisirs que l’on goûte en les outrageant

? Va, la vertu n’est qu’une chimère, dont le culte ne consiste qu’en des

immolations perpétuelles, qu’en des révoltes sans nombre contre les

inspirations du tempérament. De tels mouvements peuvent-ils être naturels ? »

s’écrie Dolmancé. Et d’ailleurs « si la nature défendait les jouissances

sodomites, les jouissances incestueuses, les pollutions, etc., permettrait-elle

que nous y trouvassions autant de plaisir ? » Mais le meurtre lui-même est

conforme à la nature ! « La destruction étant une des premières lois

de la nature, rien de ce qui détruit ne saurait être un crime. Comment une

action qui sert aussi bien la nature pourrait-elle jamais l’outrager ? Cette

destruction, dont l’homme se flatte, n’est d’ailleurs qu’une chimère ; le

meurtre n’est point une destruction ; celui qui le commet ne fait que varier

les formes ; s’il rend à la nature des éléments dont la main de cette nature

habile se sert aussitôt pour récompenser d’autres êtres ; or, comme les

créations ne peuvent être que des jouissances pour celui qui s’y livre, le

meurtrier en prépare donc une à la nature ; il lui fournit des matériaux

qu’elle emploie sur-le-champ, et l’action que des sots ont eu la folie de

blâmer ne devient plus qu’un mérite aux yeux de cette agente universelle. C’est

notre orgueil qui s’avise d’ériger le meurtre en crime. »

Bref la nature n’est vraiment pas le guide que nous

cherchions, à moins de nous convertir à la morale de Dolmancé ! Sans doute

n’était-ce pas le but premier de Sade mais La

philosophie dans le boudoir apparaît comme une réfutation apagogique du

précepte stoïcien !

Mais d’un autre côté, on ne peut guère soutenir que la loi

positive suffit pour définir les limites du licite et de l’illicite et qu’il y

aurait donc dans le droit quelque chose de totalement arbitraire – pour

reprendre l’argument de Cicéron, pourquoi le brigandage ne peut-il être

autorisé ? Pour sortir de ce dilemme, il suffit de partir de la proposition

de Marshall Sahlins selon qui la nature humaine, c’est la culture. Ainsi ce que

nous appelons « contre nature » peut-il se résumer à ce dont nous

craignons qu’il détruise la société. Le meurtre et le brigandage ne peuvent

être autorisés, non parce qu’ils seraient « contre nature » mais tout

simplement parce qu’ils sont incompatibles avec le maintien de la vie sociale.

Le problème est maintenant que nous sommes confrontés à une

multitude de formes différentes de culture et de vie sociale avec des

impératifs moraux souvent très différents. Le noyau moral commun à toutes les

sociétés, la règle d’or, est lui-même très flou. Faire aux autres ce que nous

voudrions qu’on nous fît : soit, mais encore ? Le spectre des choses

que nous voudrions qu’on nous fît est étendu à l’extrême et varie souvent d’un

individu à l’autre. Ne pas faire aux autres ce que nous ne voudrions pas qu’on

nous fît : c’est également quelque chose d’assez vague. En suivant cette

piste et nous en tenant au point de vue purement logique, nous sommes entraînés

dans d’épouvantables discussions sophistiques.

Pour sortir de ces dilemmes, il semble que nous devrions

mieux cerner le champ de nos réflexions et adopter un certain nombre d’axiomes.

Ces axiomes ne sont pas intemporels et absolument universels, car on peut

toujours trouver des sociétés et des cultures qui n’en tiennent aucun compte. Ils

sont enracinés dans un lieu et un temps : ce sont les axiomes qui sont

présupposés dans les sociétés modernes égalitaires et démocratiques, qui font

du respect de la liberté de conscience et des libertés individuelles un

principe intangible. Ils définissent une morale commune, généralement acceptées

par tous et ils constituent bien une « décence commune » pour

reprendre l’expression de George Orwell. On pourrait contester ces axiomes :

la liberté n’est peut-être qu’un mot creux et il y a tant de limitations qui s’imposent

à la liberté qu’on ne voit plus à quoi sert de s’y référer. Quant à l’égalité, elle n’est bien qu’une

pétition de principe et les êtres humains sont si différents les uns des autres

mais aussi si inégaux en force physique, en résistance aux maladies et peut-être

en capacités intellectuelles que cette égalité n’est peut-être qu’une abstraction

non seulement inutile mais nuisible. À quoi nous ne pouvons répondre de manière

définitive par une réfutation en règle !

Nous pouvons nous donner quelques bases simples. De ce que « l’homme

est un animal social », chose qui ne peut guère est contestée, nous

pouvons déduire avec Grotius une règle d’utilité sociale : « Ce soin

de la vie sociale, dont nous n'avons donné qu'une ébauche, et qui est conforme

à l'entendement humain, est la source du droit proprement dit, auquel se rapportent

le devoir de s'abstenir du bien d'autrui, de restituer ce qui, sans nous

appartenir, est en notre possession, ou le profit que nous en avons retiré,

l'obligation de remplir ses promesses, celle de réparer le dommage causé par sa

faute, et la distribution des châtiments mérités entre les hommes. » D’où

il découle que « X. —1. Le droit naturel est une règle que nous suggère la

droite raison, qui nous fait connaître qu'une action, suivant qu'elle est ou

non conforme à la nature raisonnable, est entachée de difformité morale, ou

qu'elle est moralement nécessaire et que, conséquemment, Dieu, l'auteur de la

nature, l'interdit ou l'ordonne. » Et par conséquent : « 5. Le

droit naturel est tellement immuable, qu'il ne peut pas même être changé par

Dieu. »

Ces règles étant admises, nous n’avons pas encore répondu à

nos interrogations initiales. Nous devons concéder que la détermination précise

de ce qui découle de ces normes communes revient d’une manière ou d’une autre à

la délibération publique. Admettons que les individus participent à une délibération

publique sur une question quelconque – par exemple celle du suicide assisté, rebaptisé

« mort heureuse » (euthanasie) – et que cette délibération conduise à

une prise de décision, entérinée par l’autorité politique par exemple, on peut

considérer comme Apel ou Habermas que cette délibération contient en elle-même

un certain nombre de présuppositions qui entrent en ligne de compte dans le raisonnement

logique qui vient appuyer cette décision. Ainsi une délibération publique sur

un sujet d’ordre général présuppose :

1)

Que les participants à cette délibération se

reconnaissent mutuellement comme des sujets raisonnables, puisque seule l’acceptation

commune de l’autorité de la raison rend une discussion possible.

2)

Que les participants se reconnaissent comme des

égaux « en droit » et qu’aucun n’ait la possibilité d’imposer aux

autres son point de vue, si ce n’est pas la force de son argumentation.

3)

Que l’objet de cette délibération ait une valeur

universelle, puisque ce je veux pour moi, je dois nécessairement le vouloir

pour les autres et inversement et ce non seulement à un moment donné et

compte-tenu de l’opinion présumable de mes contemporains mais encore en

présupposant que n’importe qui dans l’avenir pourrait assumer les conséquences

de ces choix.

4)

Que les décisions prises préservent au maximum

les libertés de chacun de conduire sa vie comme il l’entend.

En acceptant ces présuppositions, on voit qu’aucune norme ne

peut impliquer que les humains puissent être traités comme des choses, puisque

les humains concernés ne pourraient plus être considérés comme des personnes

libres et égales. Personne ne pourrait choisir d’être dans ses caractéristiques

essentielles le résultat des décisions d’une autre personne de la même façon

que personne ne peut vouloir que l’heure de sa propre mort soit le résultat de

la décision d’une autre personne. Ceci n’est qu’une conséquence logique des

présuppositions de la délibération visant à élaborer des normes concernant par

exemple la possibilité pour un coupe de choisir le sexe de son enfant ou la

possibilité du « suicide assisté ». Chaque fois que l’on parle des

questions liées à la procréation, la condition (3) implique que l’on se pose en

premier lieu la question de la liberté de l’enfant à naître : une personne

libre peut-elle vouloir être privée de ses parents « biologiques » ? Évidemment, il arrive que des enfants soient,

pour diverses raisons, privés de leurs parents et soient élevés par des parents

« tenant lieu », mais ce n’est pas le résultat d’une volonté mais celui

d’un enchaînement de causes qui échappent à la volonté qui devrait être celle

de personnes libres. Plus généralement, l’éthique de la discussion interdit

toute action qui conduit à la « réification » de l’être humain,

précisément parce que cette réification contredit les présuppositions de la

délibération publique en vue de fixer les normes éthiques acceptables par l’ensemble

de la société. La production de bébés OGM même avec des capacités cognitives

améliorées et peut-être surtout avec des capacités cognitives améliorées

devrait donc être interdite et toute recherche stoppée.

Il semble que si on suit cette voie, on devrait pouvoir trouver

des moyens adéquats pour démêler les questions morales épineuses qui se

présentent à nous aujourd’hui. C’est qu’il faudra tenter de faire dans un

prochain article.

mardi 19 février 2019

Conférence à l'Université populaire d'Evreux: nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature?

En 1637, paraît à Leyde, chez l’imprimeur Jan Maire, un

ouvrage qui fait date. Il s’agit de l’œuvre d’un savant et philosophe nommé

René Descartes, né à La Haye en Touraine, ancien élève du collège des Jésuites

de La Flèche.

Le titre principal est Discours de la méthode et le

sous-titre explicite le propos : « Pour bien conduire sa raison et

chercher la vérité dans les sciences. » Le texte du discours proprement

dit est suivi de trois traités, La

Dioptrique, Les météores et La géométrie « qui sont des essais

de cette méthode ». Le texte est écrit en français, contrairement à tous

les usages de l’époque qui veut que les écrits savants ne soient point rédigés

en « langue vulgaire » mais en latin. Descartes s’en explique :

« le bon sens est la chose la mieux partagée au monde » et le Discours doit donc être accessible à

tous, « même aux femmes ». De cet ouvrage, nous partirons aujourd’hui

non pas du trop fameux « je pense donc je suis » mais d’un passage de

la VIe partie

« Mais, sitôt que j'ai eu acquis quelques notions générales

touchant la physique, et que, commençant à les éprouver en diverses difficultés

particulières, j'ai remarqué jusques où elles peuvent conduire, et combien

elles diffèrent des principes dont on s'est servi jusques à présent, j'ai cru

que je ne pouvois les tenir cachées sans pécher grandement contre la loi qui

nous oblige à procurer autant qu'il est en nous le bien général de tous les

hommes : car elles m'ont fait voir qu'il est possible de parvenir à des

connoissances qui soient fort utiles à la vie; et qu'au lieu de cette

philosophie spéculative qu'on enseigne dans les écoles, on en peut trouver une

pratique, par laquelle, connoissant la force et les actions du feu, de l'eau,

de l'air, des astres, des cieux, et de tous les autres corps qui nous

environnent, aussi distinctement que nous connoissons les divers métiers de nos

artisans, nous les pourrions employer en même façon à tous les usages auxquels

ils sont propres, et ainsi nous rendre comme

maîtres et possesseurs de la nature. Ce qui n'est pas seulement à

désirer pour l'invention d'une infinité d'artifices, qui feroient qu'on

jouiroit sans aucune peine des fruits de la terre et de toutes les commodités

qui s'y trouvent, mais principalement aussi pour la conservation de la santé,

laquelle est sans doute le premier bien et le fondement de tous les autres

biens de cette vie ; car même l'esprit dépend si fort du tempérament et de

la disposition des organes du corps, que, s'il est possible de trouver quelque

moyen qui rende communément les hommes plus sages et plus habiles qu'ils n'ont

été jusques ici, je crois que c'est dans la médecine qu'on doit le

chercher. »

Voilà donc une philosophie « pratique »,

c’est-à-dire une science (à l’époque la physique se nomme philosophie

naturelle) qui s’apparente à la « connaissance des métiers des

artisans ». Un scientifique donc qui est face à la nature comme l’artisan

avec ses outils et ses objets de travail. Cette comparaison à elle seule donne

tout le sens de l’entreprise de Descartes.

Descartes n’est pas l’inventeur de cette science nouvelle,

cette philosophie pratique. Il est l’héritier de Galilée dont il partage les

thèses sur l’héliocentrisme et dont il prolonge les intuitions scientifiques.

Mais, par son esprit systématique et parce qu’il cherche à donner à cette

nouvelle « philosophie pratique » des fondements métaphysiques,

Descartes fait date. On a pu dire qu’il n’y pas, chez Descartes, de politique,

alors que la politique occupe une place centrale dans la tradition

philosophique. Cette politique pourrait bien pourtant figurer tout entière dans

ce passage de la 6e partie du Discours.

Descartes a la géniale intuition de ce que va être la modernité.

De Copernic à Galilée et de Galilée à Newton

Tout d’abord, il faut éliminer une erreur qui traîne

partout : que la Terre soit ronde, on le sait depuis l’Antiquité grecque.

Aristote dans le De Caelo en donne

des preuves et Ératosthène calcule la circonférence de la sphère au IIIe siècle

AC.

Ce qui s’installe à la Renaissance c’est une nouvelle vision

du monde et cela se passe en deux temps :

-

Premier

moment : Passage du géocentrisme (système de Ptolémée) à

l’héliocentrisme. C’est essentiellement l’œuvre de Nicolas Copernic (1473-1543)

dans son traité De revolutionibus orbium

caelestium, publié en 1543.

o

Il n’est pas le premier à penser que la Terre

tourne autour du Soleil ; Aristarque de Samos (310-250 AC) avait déjà fait

cette supposition. Archimède rapporte : « Il suppose que les étoiles

fixes et le Soleil demeurent immobiles, que la Terre tourne suivant une

circonférence de cercle autour du Soleil, qui est située au milieu de l'orbite

de la Terre, et qu'enfin la grandeur de la sphère des étoiles fixes, disposée

autour du même centre que celui du Soleil, est telle que le cercle à la

circonférence duquel on suppose que la Terre évolue a le même rapport avec la

distance des étoiles fixes que le centre d'une sphère avec sa surface. »

o

Il faut pour penser un tel système admettre que

la Terre est en mouvement alors que nous ne la sentons qu’immobile. Nicolas de

Cues avait fait remarquer (1450) que « Des passagers enfermées dans la

cale d'un bateau sans hublots qui se déplace toujours à la même vitesse, sur

une mer calme, ne sentiraient pas ce mouvement. » Mais un peu plus tôt, un

savant français, Nicolas d’Oresme (un Normand né à Bayeux en 1336 et mort à

Lisieux en 1382, qui fut chanoine puis doyen de la cathédrale de Rouen),

affirmait : « Si un homme se trouvant dans les cieux, mû et

transporté par leur déplacement quotidien, pouvait distinctement voir la Terre

et ses montagnes, ses vallées, ses rivières, ses villes et ses châteaux, il lui

apparaîtrait que la Terre se déplace selon un mouvement quotidien, tout comme

il nous apparaît à nous qui nous trouvons sur la Terre que les cieux bougent.

On pourrait alors croire que c'est la Terre qui bouge, et non les

cieux. » (Traité du ciel et du monde, 1377)

o

Copernic reste prudent. Son texte est publié

avec l’accord des autorités ecclésiastiques parce qu’il prend soin de préciser

que son système est seulement une hypothèse présentant un modèle plus simple

pour les calculs – le système de Ptolémée avec ses épicycloïdes manque de cette

simplicité qui semble nécessaire à la vérité, selon Copernic. La

« révolution copernicienne » reste limitée et ne met pas en cause la

métaphysique aristotélicienne qui sépare le monde sublunaire (le nôtre), soumis

à la génération et à la corruption) et le monde parfait du ciel, celui des

astres errants et cette sphère des étoiles fixes qui clôt le monde.

o

Mais le système de Copernic fait des adeptes.

Kepler publie en 1609 son Astronomia Nova qui formule les lois

fondamentales du mouvement des planètes.

-

Deuxième

moment : passage du monde clos à l’univers infini.

o

Philosophiquement c’est Giordano Bruno qui le

premier imagine une infinité de mondes dans un univers infini, un univers qui

n’a pas plus de centre.

o

Galilée (1564-1642) est d’abord un défenseur du

système de Copernic.

o

Il va cependant beaucoup plus loin :

1. Il

cherche des preuves irréfutables de la vérité de ce système. C’est ce que lui

reprochera le cardinal Bellarmin : son orgueil qui l’a fait refuser de

considérer l’héliocentrisme seulement comme une hypothèse pratique.

2. Il

cherche à comprendre le mouvement dans son ensemble, sur la Terre comme au Ciel

et donc abolit la distinction entre le monde sublunaire et le ciel. Il montre

que le Soleil, la Lune, les planètes ne sont pas des astres parfaits mais sont

faits de la même matière que notre bonne vieille Terre. L’étude des taches solaire, celle des

« planètes médicéennes », les satellites de Jupiter, l’utilisation du

télescope, tout cela a une portée révolutionnaire.

3. Les

lois de la nature sont les mêmes dans tout l’univers. L’astronomie est ainsi

intégrée à la physique. Interdit d’astronomie à la suite de son procès, Galilée

va se concentrer sur la physique dont il jette les bases.

4. Enfin,

en mettant au centre de sa conception du mouvement le principe de relativité,

il conçoit un univers infini « dont le centre est partout et la

circonférence nulle part », comme le dit Pascal qui reprend ce qu’avaient

déjà dit Nicolas de Cues et Giordano Bruno.

Il faut dire ici

quelques mots de l’affaire Galilée.

-

Dans un premier temps, le travail de Galilée

reçoit un accueil plutôt favorable. Mais sa défense du système de Copernic va

rencontrer l’hostilité d’une partie de l’Église et du monde savant. Tout cela

va conduire à un premier procès en 1616 qui débouche sur la condamnation de

l’héliocentrisme, en tant théorie « naïve et absurde en philosophie, et

formellement hérétique en tant que contredisant explicitement le sens de

nombreux passages des Saintes Écritures ». Galilée n'est pas inquiété

personnellement, mais est prié d'enseigner sa thèse en la présentant comme une

hypothèse. Cet arrêté s'étend à tous les pays catholiques. Notons que les

protestants luthériens sont encore plus hostiles que les catholiques à la

science nouvelle.

-

Le progrès des thèses galiléennes marque les

années 1616 à 1632. Il a le soutien du

cardinal Barberini qui sera élu pape sous le nom d’Urbain VIII. Il est admis

dans plusieurs académies et honoré un peu partout. Il reçoit même le soutien encombrant de

Tomaso Campanella, l’auteur de la Città

del Sole, déjà convaincu d’hérésie et qui passera vingt sept années de sa

vie en prison. Ce qui va conduire à une deuxième offensive contre Galilée,

c’est la publication, en 1633 du Dialogue

sur les deux grands systèmes du monde, écrit en italien, et imprimé à

Padoue. Au lieu d’exposer de façon neutre les deux grands systèmes, ce texte

brillant est un plaidoyer en faveur de la science nouvelle ; dans un des

personnages du dialogue, l’aristotélicien un peu niais Simplicio, on croit

reconnaître Urbain VIII qui va lâcher Galilée. Galilée est convoqué au

Saint-Office le 1er octobre 1632 et les interrogatoires se poursuivent

jusqu’au 21 juin 1633, où sous la menace de la torture il reconnaît ses torts

et se plie à la vérité officielle. Placé en résidence surveillée à Florence, il

lui est interdit de poursuivre ses travaux et de communiquer avec l’extérieur. Ce qui n’empêchera pas la publication en

1638, à Leyde, des Discorsi e Dimonstrazioni matematiche intorno a due

scienze attenanti alla mecanica ed i movimenti locali.

-

En

1747, officiellement le Vatican autorise l’enseignement du système de Copernic

… et c’est seulement en 1981, après deux ans de travaux qu’une commission admet

que Galilée avait raison. Mais en En janvier 2008, une controverse éclate entre

67 professeurs de l' soutenus par des étudiants et le pape Benoît XVI, au point

que ce dernier doit renoncer à participer à la cérémonie d'inauguration de

l'année universitaire à laquelle il avait été convié. Ces professeurs

reprochent au pape sa position sur l'affaire Galilée telle qu'elle était

apparue dans un discours prononcé à Parme en 1990, dans lequel il s'appuie sur

l'interprétation du philosophe des sciences Paul Feyerabend jugeant la position

de l'Église d'alors plus rationnelle que celle de Galilée... Chose curieuse,

Joseph Ratzinger, grand pourfendeur du relativisme prend position pour une

“épistémologie” purement positiviste et relativiste, celle de Bellarmin …

reprise par Fayerabend.

En réalité, le

poids réel de la condamnation de Galilée est à peu près nul. Descartes avait

rédigé en 1633 un traité intitulé Le monde qui défendait le système de

Copernic. En bon chrétien obéissant ou en homme prudent, il renonce à publier

ce livre en apprenant la condamnation de Galilée. Ce sont les mêmes raisons de

prudence qui le conduisent à vivre en Hollande. Mais la physique moderne, c’est-à-dire

mathématique, se développe à pas de géants. Huyghens, Leibniz, Newton: en

quelques décennies tout va être bouleversé.

Il faudrait ici faire une place à Newton qui publie donc son

œuvre majeure : Philosophiae

Naturalis Principia Mathematica. Newton accomplit le programme qui n’est

encore qu’esquissé chez Galilée en ramenant l’ensemble de la mécanique à

quelques lois fondamentales et en donnant à la physique une formulation

mathématique cohérente – ce vers quoi Galilée et Descartes n’avaient réussi à

avancer qu’à tâtons. C’est Newton qui a l’influence la plus directe que les

Lumières françaises – grâce à la traduction des Principia mathematica par

Émilie du Châtelet. Newton est important encore en ce qu’il est peut-être celui

qui coupe définitivement le cordon entre physique et métaphysique.

La vérité de ces lois se manifeste par l'examen des phénomènes,

quoique leurs causes aient échappé jusqu'à ce jour. Mais si ces causes sont

occultes, leurs effets sont évidents… Dire que chaque espèce de chose est douée

d'une qualité occulte particulière, par laquelle elle agit et produit des

effets sensibles, c'est ne rien dire du tout. Mais déduire des phénomènes de la

nature deux ou trois principes généraux de mouvements, ensuite faire voir

comment les propriétés de tous les corps et les phénomènes découlent de ces

principes constatés, serait faire de grands pas dans la science malgré que les

causes de ces principes demeurassent cachées. (Optique).

Expérimentation, mathématiques et science :

la science comme « juge à charge » (Kant)

La science nouvelle, inventée par Galilée repose sur deux

piliers :

-

La mathématisation du monde

« La philosophie [= science(s) de la nature] est écrite

dans ce livre gigantesque qui est continuellement ouvert à nos yeux (je parle

de l'Univers), mais on ne peut le comprendre si d'abord on n'apprend pas à en

comprendre la langue et à en connaître les caractères dans lesquels il est

écrit. Il est écrit en langage mathématique, et les caractères en sont des

triangles, des cercles, et d'autres figures géométriques, sans lesquelles il

est impossible d'y comprendre un mot. Dépourvu de ces moyens, on erre vainement

dans un labyrinthe obscur. » (Il saggiatore, en

français L'Essayeur)

C’est pourquoi le grand ouvrage

de physique de Newton s’intitule « Principes mathématiques de philosophie

naturelle ».

Une remarque s’impose ici.

Trop souvent on a tendance à mélanger rationalisme, matérialisme et science

moderne – encore aujourd’hui. Mais la mathématisation de la physique ne vient

pas de la tradition matérialiste. Elle a une double origine : la première

est le platonisme qui apparaît dès la Renaissance comme une arme philosophique

contre la scolastique et qui, dans le Timée invite à penser la réalité

comme composition d’objets mathématiques simples. La deuxième origine de la

science moderne est profondément déiste. C’est le Dieu des philosophes et

l’idéalisme radical qui l’accompagne qui, d’un certain point de vue rend

possible la science nouvelle. Chez Descartes, la preuve de l’existence de Dieu

a une fonction précise : elle est la garantie contre les

« extravagantes suppositions des sceptiques » et même coup, moyennant l’obéissance scrupuleuse

aux règles pour bien connaître son esprit, on peut être assuré, par la science

de trouver la vérité. Mais Dieu nous garantit de la possibilité de la vérité,

on se trouve du même coup débarrassé de la nécessité de la garantie du vrai qui

prévalait jusque là, savoir l’autorité de la tradition – Aristoteles

dixit ! Cette voie cartésienne est aussi celle que suivirent les

« messieurs de Port-Royal ». Leur opposition sans concession à la

réforme, leur volonté de restaurer le christianisme dans toute sa pureté,

conduisent, paradoxalement en apparence, Arnauld, Nicole et leurs amis sur le

chemin d’un rationalisme critique dont la tradition scolastique fera les frais

et qui concourt à la naissance de l’esprit des Lumières.

Par des voies différentes, le

Dieu de Leibniz conduit à la même issue. La découverte du calcul infinitésimal

qui constitue le noyau dur de la méthode analytique de Leibniz a été l’outil

majeur du développement de la science moderne. Mais cette découverte n’était

possible que une sorte de saut dans le vide et non à partir seulement des

exigences de l’expérience physique. Affirmer que le hasard n’est jamais

qu’apparent, que dans toute figure, aussi irrégulière qu’elle puisse paraître,

on trouvera la somme d’une série de figures régulières, ce sont là des

propositions qu’un matérialisme aurait peiné à formuler. Mais ce sont ces

propositions si « théologiques » qui permettent le développement

d’une science physique dans laquelle l’hypothèse de Dieu deviendra superflue.

Quoi qu’il en soit, Kant résume en soutenant qu’il n’y a

de science que là il y a des lois formulées mathématiquement.

Or j’affirme que, dans toute théorie particulière de la nature,

on ne peut trouver de science à proprement parler que dans l’exacte mesure où

il peut s’y trouver de la mathématique. En effet, […] la science proprement

dite, et spécialement la science de la nature, exige une partie pure qui serve

de fondement à la partie empirique, et qui repose sur une connaissance a priori

des choses de la nature. Et connaître une chose a priori signifie la connaître

à partir de sa simple possibilité. Or la possibilité de choses déterminées de

la nature ne peut être reconnue à partir de leurs simples concepts ; car à

partir de ces concepts, on peut connaître la possibilité de la pensée (le fait

qu’elle ne se contredit pas elle-même), mais non la possibilité de l’objet

comme chose de la nature, une chose qui peut être donnée en dehors de la pensée

(comme existante). Donc, pour connaître la possibilité de choses déterminées de

la nature, et par conséquent pour la connaître a priori, il faut en outre que

soit donnée l’intuition a priori correspondante, c’est-à-dire il faut que le concept

soit construit. Et la connaissance rationnelle par construction de concepts est

une connaissance mathématique.

(Kant : Préface aux Premiers principes métaphysiques de la science de la nature).

Il faut bien comprendre que cette mathématisation de la physique,

dont Galilée est l’initiateur s’oppose à la tradition : Aristote avait jugé (et cela avait une sorte

de valeur de dogme intangible) que les mathématiques ne pouvaient s’appliquer à

la connaissance de la nature d’ici bas

-

L’expérimentation.

La science « nouvelle » est expérimentale.

Cela veut dire

1) que

l’on ne peut avoir de connaissance scientifique que des phénomènes ainsi que le

dira Kant. Tout ce qui n’est pas susceptible d’une expérience possible est en

dehors à jamais de la vérité scientifique. Donc, par exemple, il est impossible

de « prouver » l’existence comme l’inexistence de Dieu (puisque de

Dieu n’est pas un objet expérimental...)

2) il

s’agit non plus de l’expérience au sens ordinaire du terme (réduite au mieux à

la simple observation) mais de l’’expérimentation, c’est-à-dire de la

construction de dispositifs expérimentaux permettant de vérifier (ou non) des

hypothèses explicatives.

Sur ces deux points, la rupture avec la tradition est

complète. L’expérience était réduite à l’observation à l’œil nu des phénomènes

dont il s’agissait seulement de trouver un explication a posteriori et

elle ne pouvait contredire les dogmes.

Le premier point a été assez long à s’imposer. Galilée

est le grand expérimentateur. Il construit des appareils pour « interroger

la nature ». C’est d’abord le télescope qu’il a fait venir de Hollande et

qu’il va ensuite fabriquer pour son propre compte. Pour ses études sur le

mouvement il construit des appareils spécifiques qui permettent d’observer

précisément ce qu’il est impossible d’observer directement dans la nature.

Descartes, en dépit de sa proximité avec les idées de

Galilée cherche en partie à s’émanciper de l’expérimentation. La tentation de

construire une physique a priori se manifeste dans les Principes de

la philosophie où Descartes tente de déduire toutes les lois du choc entre

les corps à partir du principe de la conservation de la quantité de mouvement,

formulé d’ailleurs incomplètement.

C’est encore Kant qui résume le mieux le problème. Il ne

s‘agit pas pour lui d’opposer la démarche déductive à partir de hypothèses

théoriques à l’expérience mais de concevoir l’expérimentation comme l’action

déduite d’entendement qui permet de « faire parler la nature ».

Lorsque Galilée fit descendre sur un plan incliné des boules

avec une pesanteur choisie par lui-même ou que Torricelli fit porter à l’air un

poids qu’il avait d’avance pensé égal à celui d’une colonne d’eau à lui connue,

ou que, plus tard, Stahl transforma des métaux en chaux et celle-ci à son tour

en métal en y restituant certains éléments, alors ce fut une illumination pour

tous les physiciens. Ils comprirent que la raison n’aperçoit que ce qu’elle

produit elle-même, d’après son projet, qu’elle doit prendre les devants avec

les principes qui déterminent ses jugements suivant des lois constantes, et

forcer la nature à répondre à ses questions, au lieu de se laisser conduire par

elle comme à la laisse ; car, autrement, des observations faites au hasard et

sans aucun plan tracé d’avance ne se

rassemblent pas en une loi nécessaire, ce que cherche pourtant la raison et

dont elle a besoin. Cette raison doit se

présenter à la nature tenant d’une main ses principes, d’après lesquels

seulement des phénomènes concordants peuvent valoir comme lois, et de l’autre

les expériences qu’elle a conçue d’après

ces mêmes principes. Elle lui demande de l’instruire, non pas comme un écolier

qui se laisse dire tout ce qui plaît au maître, mais comme un juge en charge

qui force les témoins à répondre aux questions qu’il leur pose. La physique est

donc redevable de la révolution, si avantageuse dans sa manière de penser, à

cette simple idée qu’elle doit, conformément à ce que la raison elle-même met

dans la nature, chercher en celle-ci (et non s’y figurer) ce qu’elle doit en

apprendre et dont elle ne pourrait rien savoir par elle-même. Par là, la

physique a été mise sur le chemin sûr de la science, alors que pendant tant de

siècles elle n’avait été rien d’autre qu’un pur tâtonnement. » (Préface à

la 2e édition de la Critique de la raison pure)

La techno-science et la maîtrise :

Il nous faut maintenant revenir à Descartes.

Cette science nouvelle bouleverse le rapport entre la

connaissance théorique et l’action humaine de transformation de la nature.

Pendant des millénaires, science et technique ont suivi des voies séparées:

1) la

science était theoria, c’est-à-dire contemplation de la vérité. Et cette

contemplation ouvrait un univers de valeur.

2) La

technique au contraire est un savoir « immanent à l’action ».

Avec la science moderne, on a un changement radical. La

science a besoin de technique (Galilée) et elle produit à son tour des

techniques (par exemple Huygens avec les horloges marines). C’est encore Kant

qui comprend avec le plus de précision ce qui se passe. Ce qu’on appelle encore

les arts mécaniques devient une application de la science, par opposition aux

« arts et métiers » dans lesquelles c’est le tour de main qui est

décisif.

C’est ce développement que Descartes entrevoit dans

l’extrait du Discours par lequel nous avons commencé. Un développement

dans lequel la mathématisation de la science est le principal facteur: si les

lois de la physique sont des lois mathématiques on peut prévoir les effets.

C’est le caractère prédictif de la science moderne qui ouvre la voie à la

maîtrise.

Cette maîtrise n’est pas conçue de manière absolue chez

Descartes: il s’agit de nous rendre « comme » maîtres et possesseurs

de la nature. Croyant obéissant, Descartes ne veut pas que l’homme concurrence

Dieu … encore que... il y a aurait sûrement beaucoup de choses à dire

concernant la religion de Descartes. En tout cas Descartes dégage trois

applications de la science.

1) soulager

la peine des hommes, c’est-à-dire le machinisme;

2) la

médecine, car le plus grand des biens est la santé;

3) rendre

les hommes plus sages et plus habiles par la médecine.

On cite volontiers les deux premières applications, mais on

laisse souvent dans l’ombre la troisième alors qu’elle est véritablement la

plus énigmatique. Il s’agit non plus d’éduquer les hommes pour les rendre plus

sages, mais de les modifier directement par l’intermédiaire de l’action sur le

corps. Il y a là quelque chose d’assez terrifiant qui anticipe pas seulement

sur la science-fiction (Le meilleur des mondes ou Un bonheur

insoutenable ou encore le film de Jessua, Paradis pour tous). Il

s’agit aussi d’une question qui est posée de façon lancinante à la psychiatrie.

C’est d’autant plus étonnant que cela donne une singulière vision de la

séparation de l’âme et du corps qui, normalement, constitue le noyau dur de la

métaphysique cartésienne.

Derrière cette affaire s’ouvre un double débat:

1) débat

à l’intérieur des Lumières: l’enthousiasme pour la science et la technique

en tant que moyens de maîtriser la nature est loin d’être général. Spinoza

répète et ce n’est pas par hasard que la puissance de la nature dépasse

infiniment la puissance de l’homme. La science pour Spinoza est d’abord

connaissance adéquate, de Dieu, de soi-même et des choses. L’homme peut

disposer des choses de la nature mais le fantasme de maîtrise est absent.

Rousseau fait son premier coup d’éclat avec le Discours sur les Sciences et

les Arts qui apparaît comme une charge contre l’esprit des Encyclopédistes

et contre Voltaire.

2) Débat

entre les Lumières et les anti-Lumières qui se poursuit encore aujourd’hui.

On retrouve cela dans la pensée de Heidegger qui s’attaque à la science moderne

(« la science ne pense pas ») et à « l’arraisonnement » du

monde par la technique, sa mise au pas.

L’opposition cartésienne entre la philosophie ancienne

« spéculative », celle qu’on enseignait dans les écoles et la

philosophie pratique moderne, c’est-à-dire la science appliquée paraît très

problématique.

En gros, de nos jours, l’essentiel de la science est absorbé

par la science appliquée. Le but de la science n’est pas l’intelligibilité du

réel, mais les opérations qu’elle permet. Il suffit de voir comment

l’enseignement est orienté depuis des années. Ou de comparer le vieux

« palais de la découverte » à la « cité des sciences ». On

a presque l’impression que la science n’est pas l’affaire de la pensée mais

celle des mains qui manipulent (« la main à la pâte »).

La domination de la science par la technique et de la

technique par le profit capitaliste est un fait avéré. Nous ne sommes plus dans

le combat ancien entre la science rationnelle et synonyme de progrès moral

autant que matériel et l’obscurantisme, tant sont grands les progrès de

l’obscurantisme à base scientifique et tant la notion même de progrès a perdu

de son sens.

Le système scolaire, dont l’obsession est d’être au courant

de la dernière hypothèse et qui confond volontiers formation scientifique et

spectacle, s’empresse de transmettre des spéculations hasardeuses sans le

moindre esprit critique. L’esprit de doute, le sens de la zététique, comme le

dit encore Kant, s’apparenteraient presque à de la haute trahison. Or,

certaines théories scientifiques sont en crise, dans une crise dont on s’étonne

qu’elle ne semble pas perçue et traitée comme telle par la majorité des

scientifiques. La théorie cosmologique standard du « big bang » s’enrichit chaque jour de nouvelles hypothèses

« ad hoc » comme en son temps le ciel de Ptolémée s’enrichissait de

nouvelles épicycloïdes. Ce n’est pas étonnant. Stricto sensu, la théorie du « big bang » pose des problèmes d’intelligibilité, redoutables,

puisqu’elle suppose un avant et après des lois de la physique. S’y ajoute la

dimension « science-fiction » avec laquelle les vulgarisateurs et les

scientifiques eux-mêmes flirtent régulièrement, et nous avons un nouvel exemple

de la manière dont la science produit de l’irrationnel.

Il n’en va guère mieux dans les théories de l’hérédité;

ici la génétique, théorie dominante, et de très loin, impose une vision

pré-galiléenne de la nature et du vivant, une vision qui, de surcroît, implique

de nombreuses conceptions anthropologiques fort discutables … mais au total

bien peu discutées.

Certes, les scientifiques ne sont pas tous dupes de ces

idées dominantes ; ils protestent régulièrement contre les versions

caricaturales qui sont données des résultats de leur recherche. Mais c’est par

ces théorisations acrobatiques ou ces généralisations hâtives que la science se

veut, le plus souvent, philosophie et c’est par-là qu’elle rencontre, sur le

plan théorique, sa plus grande efficacité publique. C’est bien pourquoi cela

mérite d’être interrogé, dès lors qu’on ne considère pas le rationalisme comme

un mode de pensée définitivement obsolète.

La liberté de l’activité scientifique vaut d’être défendue

et le vaut d’autant plus qu’elle est menacée par la course au profit qui fait

passer les exigences des actionnaires des laboratoires avant les droits de la

vérité. Le matérialisme philosophique n’étant pas un utilitarisme,

l’orientation que je propose revalorise la « science désintéressée »,

la science qui vaut simplement par le gain d’intelligibilité du réel qu’elle

nous procure.

mercredi 13 février 2019

Croyance et soumission

Recension de Croyance

et soumission. De la critique de la religion à la critique sociale. Réflexions à

partir de Spinoza et Freud par Marie-Pierre Frondziak (éditions L’Harmattan,

Collection « Ouverture philosophique », 216 pages)

jeudi 7 février 2019

Vient de paraître: Croyance et soumission par Marie-Pierre Frondziak

CROYANCE ET SOUMISSION

De la critique de la religion à la critique socialeRéflexions à partir de Spinoza et FreudMarie-Pierre Frondziak

Ouverture Philosophique

PHILOSOPHIE PSYCHANALYSE, PSYCHIATRIE, PSYCHOLOGIE RELIGIONS

Nous nous croyions sortis de la soumission. Pourtant, nous devons constater un retour en force de toutes les formes d'acceptation à des injonctions extérieures. Contre l'idée de servitude volontaire, l'auteur se propose, partant de Spinoza et de Freud, de comprendre ce qu'est l'essence même de la soumission et comment elle produit des croyances, dont les plus puissantes sont religieuses. Le progrès du savoir devait détruire les superstitions et donc l'asservissement. On propose ici l'inverse : c'est parce qu'ils sont d'abord soumis à leurs propres affects que les hommes croient en des superstitions. Seule la connaissance de cette mécanique affective peut laisser espérer une libération.

Marie-Pierre Frondziak est professeur certifié de philosophie. Elle enseigne en lycée et participe à l'université populaire d'Evreux depuis sa création. Elle anime également un atelier philosophie à la médiathèque de Vernon. Elle est l'auteur d'un guide graphique, Comprendre Jean-Jacques Rousseau, chez Max Milo.

Broché - format : 13,5 x 21,5 cm

ISBN : 978-2-343-16365-9 • 4 février 2019 • 212 pages

EAN13 : 9782343163659

EAN PDF : 9782140112379

mardi 5 février 2019

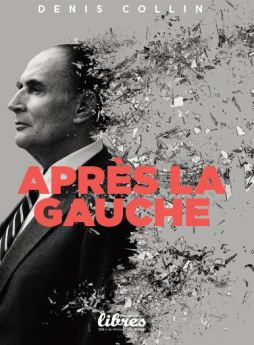

Après la gauche. Recension de Kevin Boucaud-Victoire

De la gauche au communisme républicain ? [2]

« La gauche peut mourir », prévenait un de ses principaux fossoyeurs, Manuel Valls. Le philosophe marxien Denis Collin estime, lui, que son heure a déjà sonné. « Ce qui a disparu, ce ne sont ni les classes sociales, ni la lutte des classes […]. Ce qui a disparu, c’est une certaine configuration des rapports sociaux et des rapports politiques qui a vu la domination de la scène politique par l’opposition des progressistes et des conservateurs, deux autres noms pour la droite et la gauche », explique-t-il.

« La gauche peut mourir », prévenait un de ses principaux fossoyeurs, Manuel Valls. Le philosophe marxien Denis Collin estime, lui, que son heure a déjà sonné. « Ce qui a disparu, ce ne sont ni les classes sociales, ni la lutte des classes […]. Ce qui a disparu, c’est une certaine configuration des rapports sociaux et des rapports politiques qui a vu la domination de la scène politique par l’opposition des progressistes et des conservateurs, deux autres noms pour la droite et la gauche », explique-t-il.

Contrairement à Jean-Claude Michéa, à dont il dit quand même « qu’il a souvent raison », Denis Collin veut faire renaître ce qu’à porté la gauche, à savoir l’alliance entre le socialisme et le libéralisme politique, entre la classe ouvrière et une partie de la petite bourgeoisie. Car pour lui, le progressisme des Lumières reste émancipateur. Mais la multiplication des échecs de la gauche, du Front populaire à Mitterrand, tous incapables de réformer le capitalisme, quand ils n’en ont pas été les fidèles valets, l’a perdu. Dans cet ouvrage, Denis Collin revient sur l’histoire de la gauche et des forces sociales qui ont permis son existence, afin de trouver une issue favorable.

Le philosophe plaide pour un “parti communiste républicain” ou pour un “socialisme libéral”, dans le sens de Carlo Rosselli, militant antifasciste assassiné en 1937, c’est-à-dire un socialisme démocratique. Selon lui, l’enjeu est d’étendre ce qu’il y a déjà de socialiste dans notre société capitaliste : l’État social, bâti à partir du Conseil national de la résistance (CNR), ou les coopératives. Mais ce n’est pas tout. Démocrate, Denis Collin souhaite que les citoyens regagnent du pouvoir politique. « Redonner vie et moyens à cette auto-administration communale devrait être la priorité de tout gouvernement véritablement républicain », explique-t-il. Enfin, il plaide un retour au sens des limites, seul à même de faire face au défi écologique. Enfin, le philosophe défend la souveraineté de la nation contre une certaine gauche “sans-frontiériste”, signe de démesure, selon lui.

K. B. V. (Article publiée sur "Le Comptoir")

A nouveau, après la gauche

Conférence aux "Mercredis de la Nouvelle Action Royaliste"

à l'occasion de la publication de "Après la gauche"

(éditions Perspectives Libres" ISBN:9791090742475)

dimanche 3 février 2019

L'IA : réalité technique, fantaisie et idéologie

Les discours sur l’Intelligence Artificielle (IA) fleurissent,

notamment dans les médias grand-public, dans les prêches managériaux et même

dans les discours philosophiques. Il convient de distinguer les mythes et les

réalités, ce à quoi s’emploient des penseurs honnêtes mais souvent peu

entendus, il faut bien le dire. L’IA comme mythe d’ailleurs peut, comme tous

les mythes, aider à penser le réel : les machines de Matrix sont des

machines philosophiques redoutables en ce qu’elles reformulent les thèmes

classiques en philosophie de la « caverne » platonicienne et du

« malin génie » cartésien. La représentation des hommes asservis à

des machines toutes-puissantes est typique de l’imaginaire consubstantiel au

mode de production capitaliste et en tant quel pourrait être un élément

important d’une critique sociale sérieuse[1].

Mais ce n’est pas ce problème que nous voulons aborder pour l’instant. Il

s’agit de tenter de donner une définition rationnelle de l’IA, puis de

comprendre quelle importance elle a pour le développement actuel du capital et

enfin quel sens elle prend quand elle fonctionne comme idéologie.

Inscription à :

Commentaires (Atom)

Quelques leçons de notre histoire… si l’histoire peut donner des leçons

Il y a beaucoup de choses à dire de l’Ukraine. Beaucoup de choses déplaisantes, comme la corruption des classes dirigeantes, les usines à bé...

-

Ce dialogue (dont l’authenticité a été parfois contestée) passe pour être une véritable introduction à la philosophie de Platon. Il est sou...

-

Cher Rodolphe Cart, J’ai lu avec un intérêt soutenu votre livre consacré à Mélenchon, le bruit et la fureur. Portraits d’un révolutionnair...

-

1 Présentation générale 1.1 Platon : éléments biographiques et œuvres. I Les événements Platon serait...